COPD und Ernährung

13/12/25 18:46

COPD und Ernährung: Wie du durch bewusste Ernährung wieder besser atmen kannst

Wenn jeder Atemzug zur Herausforderung wird

Vielleicht kennst du das Gefühl: Du gehst die Treppe hoch und bist außer Atem. Oder du merkst, dass der morgendliche Spaziergang immer anstrengender wird. Wenn dann die Diagnose COPD kommt, verändert sich vieles – und oft fühlt man sich erstmal hilflos. Aber hier ist die gute Nachricht: Du kannst aktiv etwas tun. Und einer der wirkungsvollsten Hebel ist tatsächlich deine Ernährung.

Read More…

Wenn jeder Atemzug zur Herausforderung wird

Vielleicht kennst du das Gefühl: Du gehst die Treppe hoch und bist außer Atem. Oder du merkst, dass der morgendliche Spaziergang immer anstrengender wird. Wenn dann die Diagnose COPD kommt, verändert sich vieles – und oft fühlt man sich erstmal hilflos. Aber hier ist die gute Nachricht: Du kannst aktiv etwas tun. Und einer der wirkungsvollsten Hebel ist tatsächlich deine Ernährung.

Read More…

Die Psycho-Neuro-Immunologische Therapie

02/12/25 08:03

Psycho-Neuro-Immunologische Therapie: Wenn Körper und Psyche zusammenspielen

Warum fühle ich mich ständig erschöpft, obwohl alle Blutwerte "normal" sind?

Kennst du das Gefühl, dass dein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte? Chronische Müdigkeit, die kein Schlaf bessert. Entzündungen, die immer wiederkehren. Ein Immunsystem, das plötzlich gegen den eigenen Körper arbeitet. Oder einfach das Gefühl, neben dir zu stehen, während der Alltag an dir vorbeizieht.

Die klassische Medizin findet oft keine Erklärung. Die Laborwerte sind "im Normbereich", und doch spürst du: Etwas stimmt nicht. Genau hier setzt die psycho-neuro-immunologische Therapie an – eine ganzheitliche Behandlungsform, die in der Praxis für ganzheitliche Medizin in Lörrach zum Kern meiner Arbeit gehört. Read More…

Warum fühle ich mich ständig erschöpft, obwohl alle Blutwerte "normal" sind?

Kennst du das Gefühl, dass dein Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte? Chronische Müdigkeit, die kein Schlaf bessert. Entzündungen, die immer wiederkehren. Ein Immunsystem, das plötzlich gegen den eigenen Körper arbeitet. Oder einfach das Gefühl, neben dir zu stehen, während der Alltag an dir vorbeizieht.

Die klassische Medizin findet oft keine Erklärung. Die Laborwerte sind "im Normbereich", und doch spürst du: Etwas stimmt nicht. Genau hier setzt die psycho-neuro-immunologische Therapie an – eine ganzheitliche Behandlungsform, die in der Praxis für ganzheitliche Medizin in Lörrach zum Kern meiner Arbeit gehört. Read More…

Postbiotika: Die nächste Generation der Darmgesundheit

14/11/25 10:10

Postbiotika: Die nächste Generation der Darmgesundheit – Warum diese bioaktiven Substanzen revolutionieren, wie wir über Darmtherapie denken

Du hast sicher schon von Probiotika und Präbiotika gehört. Aber kennst du auch Postbiotika? Diese relativ neue Kategorie bioaktiver Substanzen erobert gerade die Welt der Darmgesundheit – und das aus gutem Grund.

Erst seit 2018 nimmt die Zahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Studien über Postbiotika deutlich zu, und die Forschungsergebnisse sind vielversprechend. Lass uns gemeinsam eintauchen in die faszinierende Welt der Postbiotika und herausfinden, warum sie das Potenzial haben, die Art und Weise zu verändern, wie wir Darmgesundheit unterstützen. Read More…

Butyrat - Schlüsselmolekül für deinen Darm und deine Gesundheit

11/11/25 10:15

Butyrat: Ein Schlüsselmetabolit des Darmmikrobioms

Hast du schon einmal von Butyrat gehört? Wenn nicht, bist du damit nicht allein. Dabei ist diese kleine Substanz einer der wichtigsten Stoffwechselprodukte, die dein Darmmikrobiom produziert – und sie hat weitreichende Auswirkungen auf deine gesamte Gesundheit. In meine Naturheilpraxis in Lörrach kommen täglich Menschen mit Darmproblemen, und oft spielt ein Mangel an Butyrat eine zentrale Rolle. Read More…

Darm- Hormone-Gefässe-Entzündungen

07/11/25 06:46

Dein Darm – die Steuerzentrale für Hormone, Stimmung und Entzündungen

Warum dein Bauchgefühl mehr ist als nur eine Redewendung

Hast du dich schon mal gefragt, warum du bei Stress Bauchschmerzen bekommst? Oder warum du dich nach bestimmten Mahlzeiten müde und niedergeschlagen fühlst? Die Antwort liegt tiefer als du denkst – genauer gesagt in deinem Darm.

Dein Darm ist weit mehr als ein simples Verdauungsorgan. Er ist ein hochkomplexes System, das eng mit deinem Gehirn, deinem Hormonsystem und deinem Immunsystem vernetzt ist. Lass mich dir zeigen, wie diese faszinierenden Zusammenhänge funktionieren und was das für deine Gesundheit bedeutet. Read More…

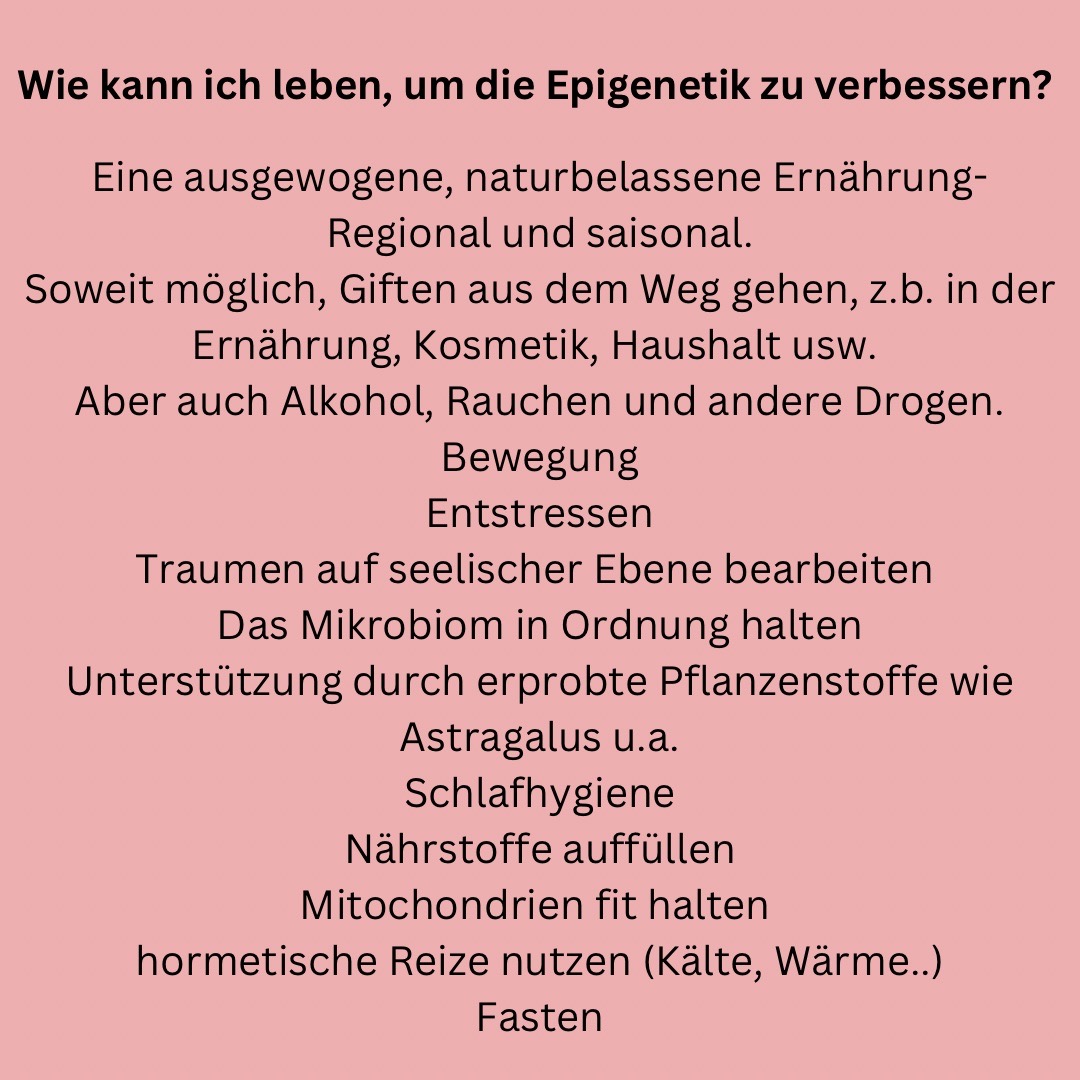

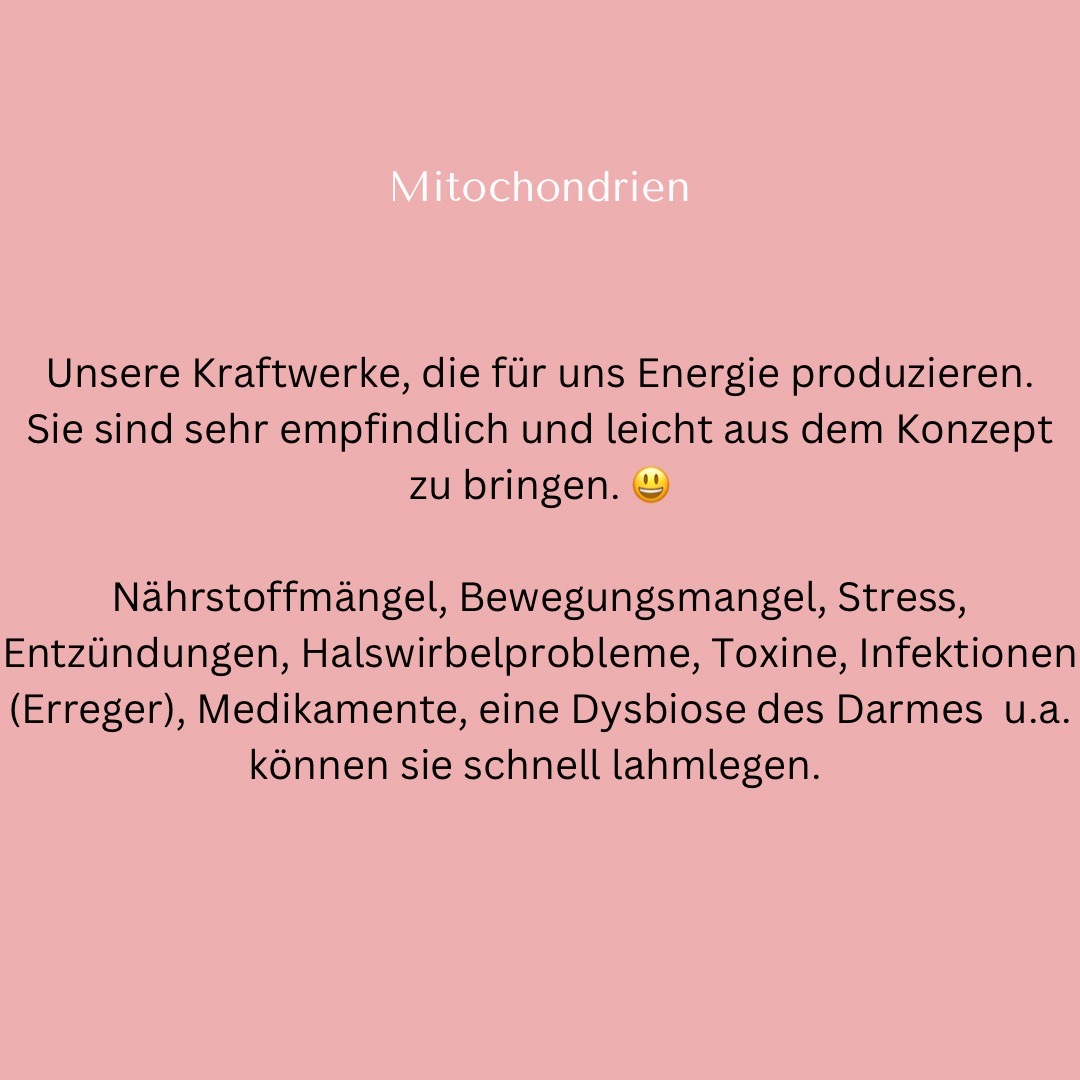

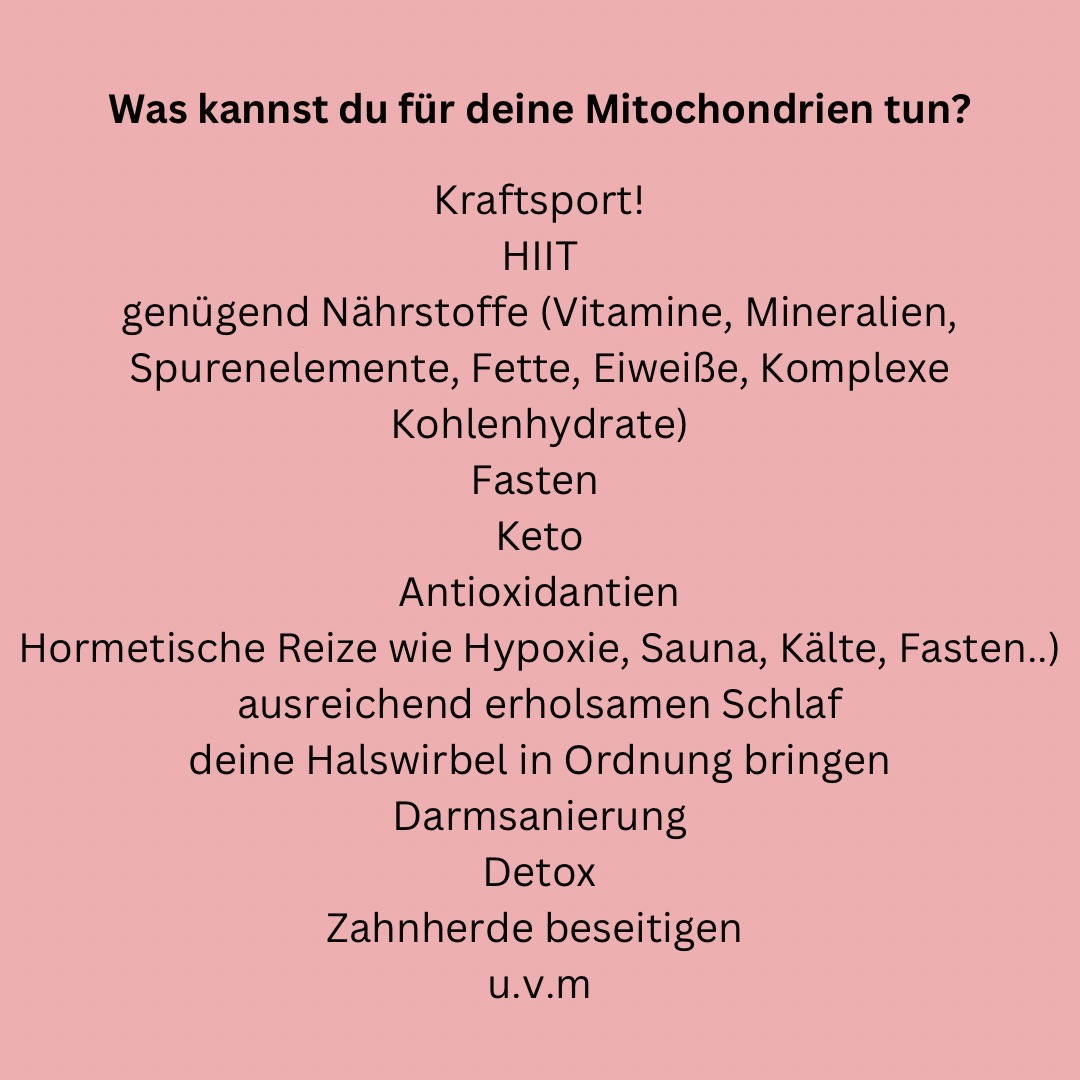

Longevity. Ein Beitrag zu meinem Longevity Vortrag

02/11/25 12:57

Länger jung bleiben statt nur älter werden: Dein Wegweiser zu mehr Vitalität in jedem Alter

Stell dir vor, du bist 70 Jahre alt und fühlst dich wie 50. Kein Wunschdenken – die moderne Longevity-Forschung zeigt: Das ist möglich! Altern ist zwar unvermeidbar, aber wie du alterst, liegt größtenteils in deiner eigenen Hand.

In diesem ausführlichen Ratgeber erfährst du, wie du deine "Healthspan" – also deine gesunden, vitalen Lebensjahre – deutlich verlängern kannst. Wir verbinden dabei traditionelles Heilwissen mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und geben dir konkrete Strategien an die Hand, die du noch heute umsetzen kannst. Read More…

Reizdarm? Eine Verlegenheitsdiagnose?

01/11/25 10:25

Reizdarm ist keine Erklärung – sondern oft eine Verlegenheitsdiagnose

„Sie haben Reizdarm.” Dieser Satz fällt in vielen Arztpraxen, auch hier in Lörrach, wenn Bauchschmerzen, Blähungen oder Durchfall nicht sofort einer klaren Ursache zugeordnet werden können. Für viele Betroffene fühlt sich diese Diagnose aber nicht wie eine Antwort an – sondern eher wie eine Sackgasse.

Du bist damit nicht allein. Und vor allem: Du musst dich nicht damit abfinden. Read More…

Natürlich durch die Wechseljahre – was Hormone, Darm und Stress gemeinsam haben

30/10/25 19:42

Natürlich durch die Wechseljahre – was Hormone, Darm und Stress gemeinsam haben

Die Wechseljahre – für viele Frauen eine Zeit voller Fragezeichen. Hitzewallungen, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen oder Gewichtszunahme können den Alltag plötzlich auf den Kopf stellen. Doch hast du dich schon einmal gefragt, warum manche Frauen diese Phase kaum bemerken, während andere stark darunter leiden?

In meiner Praxis im Herzen von Lörrach erlebe ich täglich, dass die Wechseljahre weit mehr sind als nur ein Hormonthema. Es ist das faszinierende Zusammenspiel zwischen deinem Hormonsystem, deinem Darm und deinem Stresslevel, das darüber entscheidet, wie du diese Lebensphase erlebst. Lass uns gemeinsam einen Blick darauf werfen, was in deinem Körper passiert – und vor allem, was du selbst tun kannst. Read More…

SIBO. FODMAP. Leaky gut

14/10/25 08:26

Wenn der Bauch rebelliert: SIBO, FODMAP und der Zusammenhang mit Leaky Gut

Kennst du das? Blähungen nach dem Essen, ein aufgetriebener Bauch, der sich anfühlt wie ein Ballon, Durchfall im Wechsel mit Verstopfung – und niemand kann dir so richtig sagen, was los ist. Vielleicht hast du schon die Diagnose Reizdarm bekommen, vielleicht fühlst du dich einfach nicht ernst genommen. Dahinter steckt oft mehr, als auf den ersten Blick sichtbar ist.

Ein sehr grosser Teil meiner Patienten, die zu mir in die Praxis nach Lörrach kommen, hat genau diese Probleme. Oft sind sie schon den Weg durch schulmedizinische Untersuchungen gegangen- Darm/Magenspiegelungen- jedoch ohne klaren Befund, oder mit der Diagnose Reizdarm entlassen. Read More…

Üble Blähungen? Ein Bauch wie im 7. Monat schwanger? Geistig verwirrt?

05/10/25 19:30

Wenn der Darm die Leber überfordert: Der enterohepatische Teufelskreis

Stell dir mal vor, dein Darm ist wie eine große WG. Im Idealfall wohnen dort nette Mitbewohner, die sich um den Haushalt kümmern, die Miete pünktlich zahlen und sogar noch Vitamine für dich produzieren. Klingt toll, oder?

Aber was passiert, wenn plötzlich die falschen Typen einziehen? Die Party-Menschen, die bis 4 Uhr morgens Lärm machen, den Müll nicht rausbringen und giftige Dämpfe produzieren? Genau dann beginnt ein Drama, das nicht nur deinen Darm betrifft, sondern auch deine Leber in ernste Schwierigkeiten bringt. Read More…

Proctalgia fugax. Analkrämpfe.

25/05/25 07:18

Proctalgia fugax: Wenn der After plötzlich verkrampft – ein unterschätztes Frauenleiden

Plötzlicher, stechender Schmerz im After – ganz ohne Vorwarnung, oft nachts oder in Ruhephasen? Viele Frauen kennen dieses Phänomen, sprechen aber selten darüber: Proctalgia fugax, auch bekannt als Analkrampf. Die Schmerzen sind heftig, aber flüchtig – und dennoch kann die Angst vor dem nächsten Krampf sehr belasten.

In diesem Beitrag schauen wir auf mögliche Ursachen, den Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus und wie du mit sanften naturheilkundlichen Methoden Linderung finden kannst. Read More…

Mykotoxine. Entgiftung

04/04/25 16:54

Mykotoxine: Wie Schimmelgifte Körper, Gehirn und Hormone belasten

Mykotoxine sind Giftstoffe, die von Schimmelpilzen produziert werden. Sie kommen in feuchten Gebäuden, verdorbenen Lebensmitteln und der Luft vor – oft unsichtbar, aber mit deutlicher Wirkung auf den menschlichen Körper. Viele chronische Beschwerden lassen sich auf eine Schimmelpilzbelastung zurückführen. Dieser Beitrag zeigt, was Mykotoxine sind, welche Symptome sie auslösen und wie man sich schützen kann – inklusive einem Überblick über das Shoemaker Protokoll zur Behandlung von Schimmeltoxizität.

Read More…

Mykotoxine sind Giftstoffe, die von Schimmelpilzen produziert werden. Sie kommen in feuchten Gebäuden, verdorbenen Lebensmitteln und der Luft vor – oft unsichtbar, aber mit deutlicher Wirkung auf den menschlichen Körper. Viele chronische Beschwerden lassen sich auf eine Schimmelpilzbelastung zurückführen. Dieser Beitrag zeigt, was Mykotoxine sind, welche Symptome sie auslösen und wie man sich schützen kann – inklusive einem Überblick über das Shoemaker Protokoll zur Behandlung von Schimmeltoxizität.

Read More…

Histamin. Mastzellaktivierung

17/03/25 17:30

Histamin, Mastzellen und das Immunsystem: Wenn der Körper überreagiert

Histamin ist ein wichtiger Botenstoff im Körper, der viele Funktionen übernimmt – von der Immunabwehr bis zur Regulation der Magensäure. Doch bei manchen Menschen gerät die Histaminregulation aus dem Gleichgewicht, was zu vielfältigen Beschwerden führen kann. Besonders bei Allergien und Mastzellaktivierung spielt Histamin eine zentrale Rolle. Read More…

Histamin ist ein wichtiger Botenstoff im Körper, der viele Funktionen übernimmt – von der Immunabwehr bis zur Regulation der Magensäure. Doch bei manchen Menschen gerät die Histaminregulation aus dem Gleichgewicht, was zu vielfältigen Beschwerden führen kann. Besonders bei Allergien und Mastzellaktivierung spielt Histamin eine zentrale Rolle. Read More…

Das Mikrobiom: Der unterschätzte Schlüssel zu Gesundheit, Immunsystem und Hormonen

05/03/25 08:09

Das Mikrobiom: Der unterschätzte Schlüssel zu Gesundheit, Immunsystem und Hormonen

Unser Körper ist kein einsames Individuum – er ist eine faszinierende Lebensgemeinschaft. Billionen von Mikroorganismen, vor allem Bakterien, besiedeln unseren Darm und beeinflussen nahezu jeden Aspekt unserer Gesundheit. Das sogenannte Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdauung, dem Immunsystem, Entzündungen, unserer Stimmung und sogar dem Hormonhaushalt. Doch was passiert, wenn diese empfindliche Balance gestört wird? Read More…

Unser Körper ist kein einsames Individuum – er ist eine faszinierende Lebensgemeinschaft. Billionen von Mikroorganismen, vor allem Bakterien, besiedeln unseren Darm und beeinflussen nahezu jeden Aspekt unserer Gesundheit. Das sogenannte Mikrobiom spielt eine entscheidende Rolle bei der Verdauung, dem Immunsystem, Entzündungen, unserer Stimmung und sogar dem Hormonhaushalt. Doch was passiert, wenn diese empfindliche Balance gestört wird? Read More…

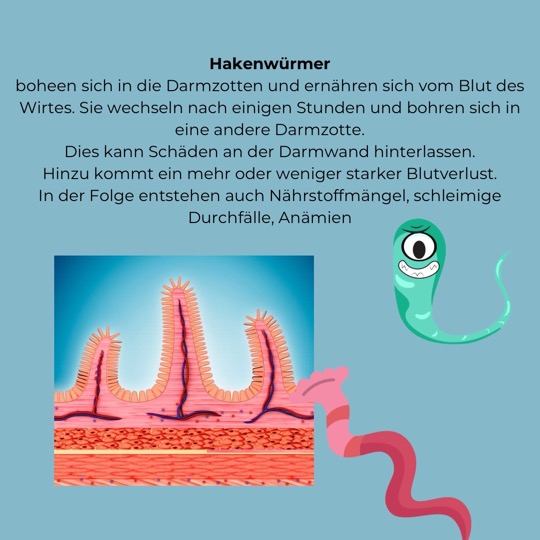

Parasiten

28/12/24 08:46

Doc Django empfiehlt: Getreidefreie Ernährung

23/06/24 13:53

Erektile Dysfunktion

21/06/24 11:57

Musikempfehlung: Salt n Pepa: Let's talk about sex

Interne Links:

Vater werden ganz einfach?!

Männerthema Prostata

Männerthema Libidoverlust, erektile Dysfunktion

auch für Männer wichtig:

Viszeralfett

Jeder bekommt sein Fett weg

Detox

Fasten

Arteriosklerose

Neurodegenerative Erkrankungen & Darm

Herz-Kreislauferkrankungen & Darm

Hirnleistungsstörungen / Neurodegeneration

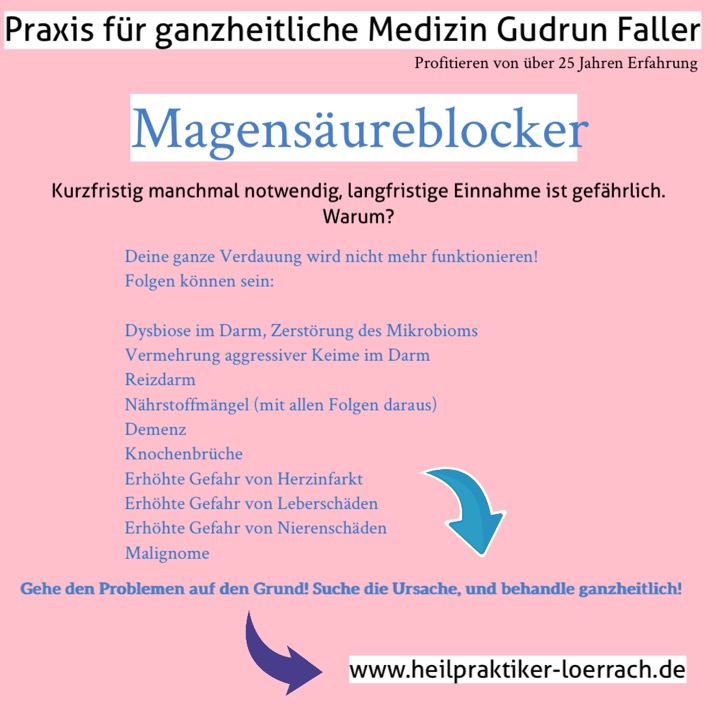

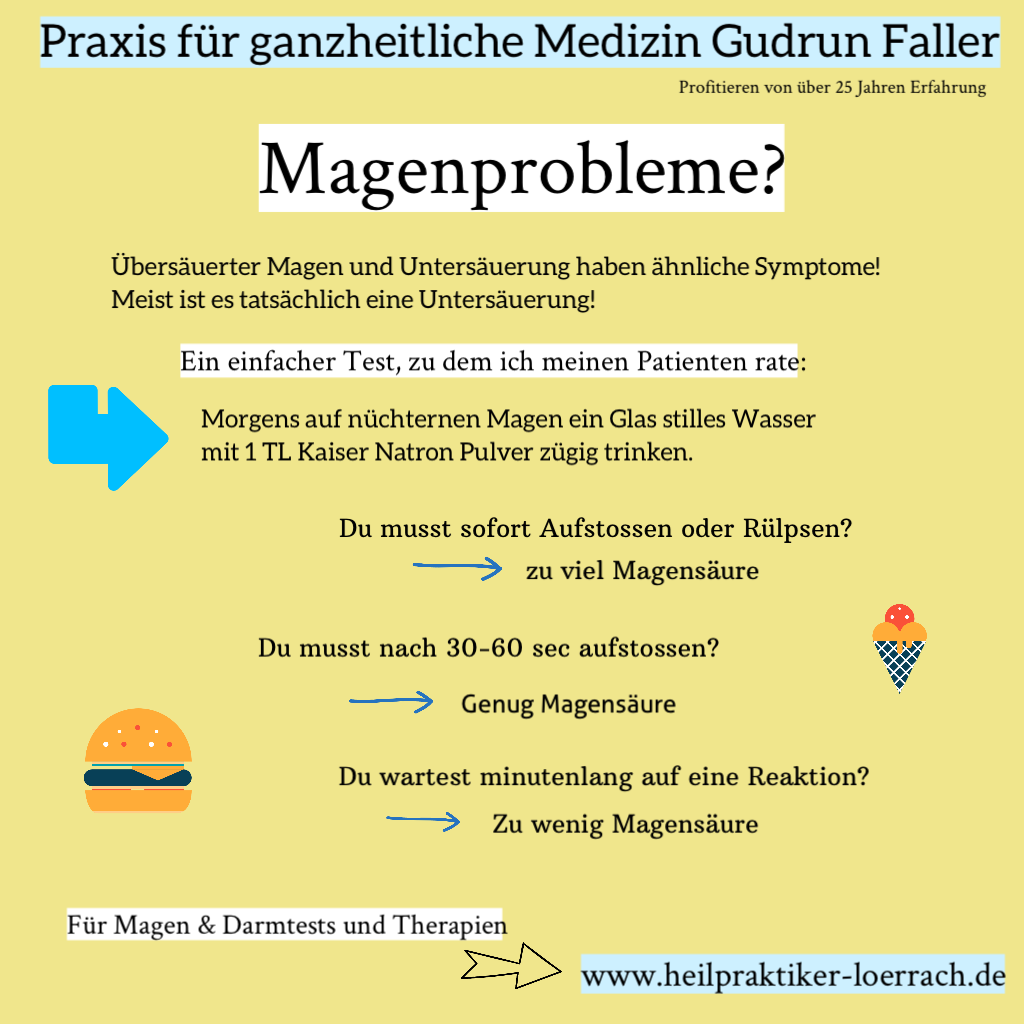

Magen und Verdauungsprobleme

30/05/24 13:19

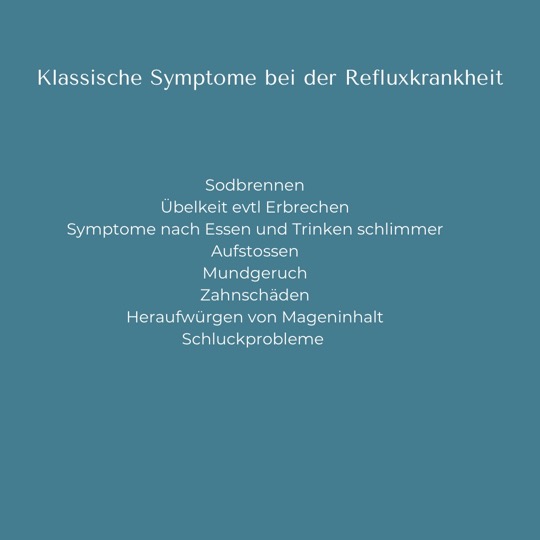

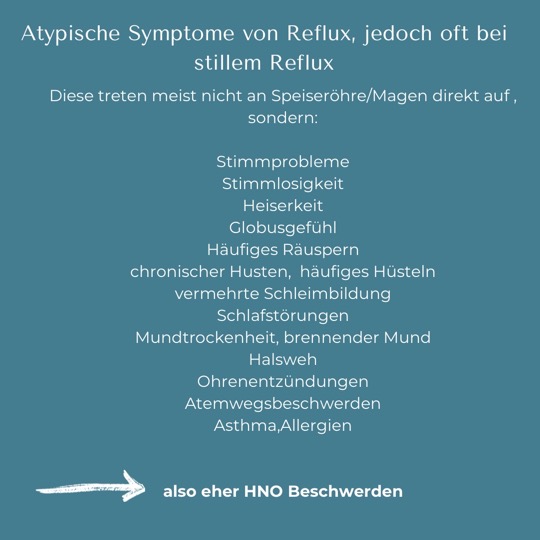

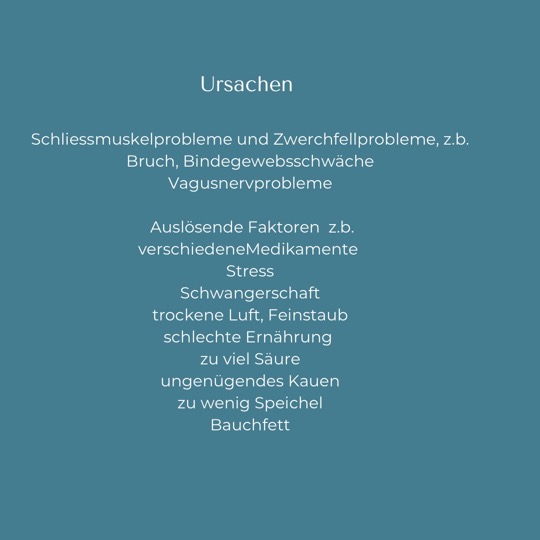

Die Verdauung beginnt im Mund! Findet im Mund und im Magen keine gute Vorverdauung statt, hat der Darm keine Chance mehr. Es kommt zur Überlastung und zur Dysbiose.

Mittlerweile haben mehr Menschen eine Untersäuerung als eine Übersäuerung. Die Symptome sind nahezu identisch.

Fehlen die Magensäfte, fehlt es an Lebensenergie und Verdauungsfeuer. Vor allem im Alter haben fast alle Probleme mit den Verdauungssäften.

Eine Augendiagnose und/oder Zungendiagnose zeigen deine Verdauungslage. Wie deine Verdauungsorgane arbeiten, ist auch zu einem großen Teil konstitutionsbedingt.

Anhand Laboranalysen und deiner Konstitution kann ein sinnvolles Konzept erstellt werden, um wieder Leben in deinen Bauchraum zu bringen. :)

Ernährungsumstellung, Darmsanierung, Anleitungen zu deiner Konstitution und geeignete Medikamente helfen deinem Körper sich selbst zu heilen!

Das Kind in der Naturheilpraxis

17/05/24 22:15

Gudrun und Kindergarten-Freund

Ein ständig krankes Kind zuhause? Bronchiale Leiden, Mittelohrentzündungen, Allergien, Darmprobleme, Kopfschmerzen, Neurodermitis, Ekzeme, Pilze, Würmer, ADHS…

Auch für Kinder kann die Naturheilkunde einiges tun. Zum Einen eine weiterführende Diagnostik. Ob Stuhlanalysen, Urintests für Neurotransmitter, Blutanalysen: Mineralien / Spurenelemente / Vitamine, Unverträglichkeitstest.

Aber auch Schwachstellen mittels Augendiagnose aufdecken. Oder Kinesiologische Austestungen, die Kindern auch meist Spass bereiten. Read More…

Neues vom Mikrobiom

18/12/23 19:23

Bild: Gudrun Faller

Wie wichtig die Darmflora (das Mikrobiom) ist, hat sich mittlerweile sogar in der Schulmedizin herumgesprochen. Seit einigen Jahren ist es ein beliebtes Forschungsthema. Alleine in den letzten paar Tagen kamen in der deutschen Presse jede Menge Beiträge zu dem Thema.

Wenig neues für Naturheilkundler…

Zeitschrift Spektrum : Vielfalt der Darmbakterien schützt vor Eindringlingen/Krankheitserreger. Oder: Springer Verlag: bei Reizdarm liegt eine Dysbiose vor…Antibiotika und Protonenpumpenhemmer (Säurehemmer für den Magen) stören die Darmflora. (ach?!)

Letzte Woche kam auch ein TV- Beitrag (SWR) über das Mikrobiom und Fasten.

Read More…

Gewichtsreduktion- jeder bekommt sein Fett weg

14/12/23 18:10

Foto: Gudrun Faller: Dick durch Zugucken

Aus eigener leidvoller Erfahrung weiss ich wie es ist, ü-40 gegen Windmühlen zu kämpfen wenn es um das Gewicht geht.

Gerade Frauen haben es schwer. Hormonschwankungen sind ein Bremsklotz beim Abnehmen. Ob die weiblichen Hormone, Schilddrüse oder Stresshormone- oder im schlimmsten Fall alles zusammen- dazu chronische Entzündungen oder eine Dysbiose im Darm: all dies kann eine Gewichtsabnahme unmöglich machen. Read More…

Leaky gut Syndrom. Intestinale Permeabilität

03/12/23 10:47

effektive Abwehr am Zaun. Kater Benni.

Foto: Gudrun Faller

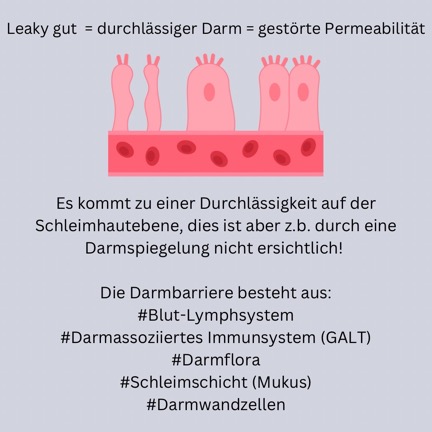

In den letzten Jahren wurde viel geforscht hinsichtlich des Zusammenhangs Darm und Gesundheit. Man konnte nachweisen, dass viele Erkrankungen den Ursprung im Darm haben: Autoimmunerkrankungen, Allergien, Herz/Kreislaufprobleme (Arteriosklerose), neurodegenerative Erkrankungen oder chronische Entzündungen.

Intestinale Permeabilität

Die Intestinale Permeabilität ist gleichzusetzen mit Leaky gut Syndrom. Die Darmmucosa - die "Schutzschicht" wird undicht. Diese Schutzschicht ist die Grenze zwischen Aussen und Innen. Sie erlaubt manchen Stoffen einzutreten (z.b.Nährstoffe) und in den Blutstrom zu gelangen, während andere schädliche Substanzen (z.b. Bakterien, Toxine) abgewehrt werden. Ist die Schutzschicht undicht, gelangen Substanzen in den Körper, die schädigend auf das ganze System einwirken. Read More…

Fasten für Frauen im Einklang mit dem weiblichen Zyklus

08/11/23 13:47

Bild: Teatime, Gudrun Faller

Ein Nachtrag zu meinem Fastenbeitrag

Frauen sollten beim regelmässigen Fasten eines beachten: ihren hormonellen Zyklus.

Fastet man regelmässig und häufig, kann es zu Zyklusverschiebungen kommen, oder der Zyklus kann gar ganz verschwinden.

Andererseits kann man mit einem sinnvollen Fasten-Regime einen unregelmässigen oder gar nicht bestehenden Zyklus wieder auf Kurs bringen. Read More…

Fasten

04/11/23 13:47

Bild: Teatime, Gudrun Faller

Fasten ist eine der Methoden, die uns wirklich heilen können. Wir Menschen sind geschaffen, um regelmässig zu fasten. Doch heutzutage in einem Leben in Wohlstand und Fülle, war das Fasten lange vergessen und vernachlässigt.

Wir leben in der heutigen Zeit in einer schwer kranken Gesellschaft: körperlich und geistig. In einer Zeit, in der (fast) alles machbar ist. Eine Zeit, in der die Medizin auf einem Niveau ist, wie nie zuvor: und doch gibt es kaum noch gesunde Menschen.

Fasten ist eine wunderbare Methode, um Körper und Geist zu heilen. Read More…

SIBO. Overgrowth Syndrom

02/12/21 13:44

SIBO steht für "Small Intestinal Bacterial Overgrowth"

Viele Menschen leiden massiv an Darmsymptomen. Allen voran Blähungen. Diese sind auch ein Leitsymptom für SIBO.

Das Problem sind Bakterien.

Es kommt zu einem unkontrollierten Wachstum von Colon- Bakterienstämme oben im Dünndarm. Auch können pathogene Bakterien aus der Nahrung den Dünndarm besiedeln.

Teilschuld ist hier auch eine verminderte Magensaftproduktion. (Die im Übrigen häufiger ist als zu viel Magensäure.) Read More…

Viele Menschen leiden massiv an Darmsymptomen. Allen voran Blähungen. Diese sind auch ein Leitsymptom für SIBO.

Das Problem sind Bakterien.

Es kommt zu einem unkontrollierten Wachstum von Colon- Bakterienstämme oben im Dünndarm. Auch können pathogene Bakterien aus der Nahrung den Dünndarm besiedeln.

Teilschuld ist hier auch eine verminderte Magensaftproduktion. (Die im Übrigen häufiger ist als zu viel Magensäure.) Read More…

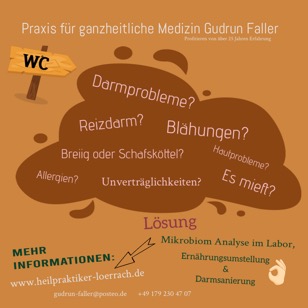

Es mieft: 💩

02/12/21 13:13

Lasst uns über

Was ist denn normal? Read More…

Darm & Neurodegenerative Erkrankungen

02/12/21 12:56

Allgemeines:

Bitte auch folgende Blogbeiträge beachten:

1. Mikrobiom 2. Silent Inflammation 3. Herz-Kreislauferkrankungen & Mikrobiom 4. Hirnleistungsstörungen & Neurodegeneration 5. Omega 3 & Entzündliche Erkrankungen / MS

Daher hier nur noch ein paar Ergänzungen zu Mikrobiom /Silent inflammation/ Immunsystem:

Bis zum 3. Lebensjahr ist es extrem wichtig, auf die Darmflora zu achten. In diesem Alter Antibiotika zu geben, schädigt für das ganze Leben Read More…

Bitte auch folgende Blogbeiträge beachten:

1. Mikrobiom 2. Silent Inflammation 3. Herz-Kreislauferkrankungen & Mikrobiom 4. Hirnleistungsstörungen & Neurodegeneration 5. Omega 3 & Entzündliche Erkrankungen / MS

Daher hier nur noch ein paar Ergänzungen zu Mikrobiom /Silent inflammation/ Immunsystem:

Bis zum 3. Lebensjahr ist es extrem wichtig, auf die Darmflora zu achten. In diesem Alter Antibiotika zu geben, schädigt für das ganze Leben Read More…

Kaffee- Einlauf

02/12/21 12:31

Einläufe sind ein wunderbares Mittel zur Pflege des Darmes.

Meist wird hierzu lauwarmes/ körperwarmes Wasser verwendet. Aber es gibt noch andere Arten:

Man kann Einläufe begleitend zu einer Fastenkur verwenden- dann z.b. alle 2 Tage. Oder einfach regelmässig zwischendurch als Reinigungsmittel. Oder bei beginnender Erkältung/ Grippe mit Fieber. Bei Schmerzen. Oder natürlich bei Verstopfung oder Blähungen.

Kaffee Einlauf Read More…

Meist wird hierzu lauwarmes/ körperwarmes Wasser verwendet. Aber es gibt noch andere Arten:

- Kamillentee

- Öl

- Wasser & Salz

- Basenpulver

- warm & kühl im Wechsel (wie Kneipp-Anwendungen)

- Kaffee

Man kann Einläufe begleitend zu einer Fastenkur verwenden- dann z.b. alle 2 Tage. Oder einfach regelmässig zwischendurch als Reinigungsmittel. Oder bei beginnender Erkältung/ Grippe mit Fieber. Bei Schmerzen. Oder natürlich bei Verstopfung oder Blähungen.

Kaffee Einlauf Read More…