Wie dein Gehirn Gefühle erschafft

05/01/26 10:59 Filed in: Seele | Resilienz | Trauma | Nerven | Adrenal fatique | Burn out | Ganzheitsmedizin

Wie dein Gehirn Gefühle erschafft – Eine Revolution im Verständnis deiner Emotionen

Hast du dich jemals gefragt, warum du manchmal grundlos gereizt bist? Oder warum dieselbe Situation an einem Tag Angst auslöst und am nächsten kaum eine Reaktion hervorruft? Die Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett hat eine faszinierende Antwort darauf – und sie stellt alles auf den Kopf, was wir über Gefühle zu wissen glaubten. Dies hat sie in ihrem Buch "How emotions are made" beschrieben.

Die große Überraschung: Gefühle sind keine Reflexe

Vielleicht hast du gelernt, dass Gefühle quasi eingebaute Programme sind – du siehst eine Schlange, dein Gehirn erkennt "Gefahr", und automatisch entsteht Angst mit allen dazugehörigen körperlichen Reaktionen. Schneller Herzschlag, geweitete Pupillen, Fluchtimpuls. Fertig ist das universelle Angstgefühl.

Barrett zeigt: So funktioniert es nicht. Read More…

Hast du dich jemals gefragt, warum du manchmal grundlos gereizt bist? Oder warum dieselbe Situation an einem Tag Angst auslöst und am nächsten kaum eine Reaktion hervorruft? Die Neurowissenschaftlerin Lisa Feldman Barrett hat eine faszinierende Antwort darauf – und sie stellt alles auf den Kopf, was wir über Gefühle zu wissen glaubten. Dies hat sie in ihrem Buch "How emotions are made" beschrieben.

Die große Überraschung: Gefühle sind keine Reflexe

Vielleicht hast du gelernt, dass Gefühle quasi eingebaute Programme sind – du siehst eine Schlange, dein Gehirn erkennt "Gefahr", und automatisch entsteht Angst mit allen dazugehörigen körperlichen Reaktionen. Schneller Herzschlag, geweitete Pupillen, Fluchtimpuls. Fertig ist das universelle Angstgefühl.

Barrett zeigt: So funktioniert es nicht. Read More…

Die Kraft des Spürens in Zeiten heftiger Gefühle

Wenn Gefühle überwältigen: Die Kraft des reinen Spürens

Kennst du diese Momente, in denen dich Angst, Panik oder Trauer komplett überrollen? Wenn dein Herz rast, deine Gedanken kreisen und alles in dir nach einem Ausweg schreit? In solchen Momenten versuchen wir oft verzweifelt, die Gefühle zu verstehen, zu analysieren oder wegzudrücken. Aber was, wenn genau das der falsche Weg ist?

Das Geheimnis: Nicht denken, nur fühlen

Es gibt eine einfache, aber kraftvolle Methode, die dir helfen kann, wenn starke Gefühle dich überfluten: Einfach nur in deinem Körper spüren. Ohne zu analysieren. Ohne zu reflektieren. Ohne dem Gefühl einen Namen zu geben.

Diese Praxis hat tiefe Wurzeln in buddhistischen und tantrischen Traditionen. Seit Jahrtausenden wissen Meditations-Meister: Was du vollständig zulässt, ohne dich damit zu identifizieren, verliert seine Macht über dich.

Das klingt erst mal seltsam, oder? Wir sind es gewohnt, jedes Gefühl zu benennen: "Das ist Angst", "Das ist Trauer", "Das ist Panik". Aber genau diese Benennung hält uns manchmal in der Emotion gefangen, der Kopf bringt dich schnell in ein Gedankenkarusell. Read More…

Kennst du diese Momente, in denen dich Angst, Panik oder Trauer komplett überrollen? Wenn dein Herz rast, deine Gedanken kreisen und alles in dir nach einem Ausweg schreit? In solchen Momenten versuchen wir oft verzweifelt, die Gefühle zu verstehen, zu analysieren oder wegzudrücken. Aber was, wenn genau das der falsche Weg ist?

Das Geheimnis: Nicht denken, nur fühlen

Es gibt eine einfache, aber kraftvolle Methode, die dir helfen kann, wenn starke Gefühle dich überfluten: Einfach nur in deinem Körper spüren. Ohne zu analysieren. Ohne zu reflektieren. Ohne dem Gefühl einen Namen zu geben.

Diese Praxis hat tiefe Wurzeln in buddhistischen und tantrischen Traditionen. Seit Jahrtausenden wissen Meditations-Meister: Was du vollständig zulässt, ohne dich damit zu identifizieren, verliert seine Macht über dich.

Das klingt erst mal seltsam, oder? Wir sind es gewohnt, jedes Gefühl zu benennen: "Das ist Angst", "Das ist Trauer", "Das ist Panik". Aber genau diese Benennung hält uns manchmal in der Emotion gefangen, der Kopf bringt dich schnell in ein Gedankenkarusell. Read More…

Philosophie fü den Alltag V: Der Anfängergeist.

Anfängergeist: Die Kunst, die Welt immer wieder neu zu sehen

Erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du ein bestimmtes Lied gehört hast, das später zu deinem absoluten Lieblingssong wurde? Diese besondere Gänsehaut, diese Überraschung, dieses völlige Aufgehen in den Klängen? Und erinnerst du dich auch daran, wie dieses Gefühl mit der Zeit verblasste, je öfter du das Lied hörtest? Was einst neu und aufregend war, wurde zur Gewohnheit, zum Hintergrundgeräusch.

Genau hier setzt das Konzept des Anfängergeistes an – eine Haltung, die uns einlädt, die Welt mit frischen Augen zu betrachten, auch wenn wir sie schon tausendmal gesehen haben.

Was ist der Anfängergeist?

Der Begriff "Anfängergeist" stammt aus der Zen-Tradition und wird dort Shoshin genannt. Der japanische Zen-Meister Shunryu Suzuki beschrieb es so: "Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten nur wenige."

Das klingt zunächst paradox. Schließlich streben wir doch alle danach, Experten zu werden, Erfahrung zu sammeln, Wissen aufzubauen. Und das ist auch wichtig und wertvoll. Doch Suzuki weist auf etwas Entscheidendes hin: Mit wachsender Expertise kommt oft eine Verhärtung unserer Perspektive. Wir glauben zu wissen, wie die Dinge funktionieren, wie Menschen sind, wie Situationen verlaufen werden. Unsere Erfahrungen bilden Filter, durch die wir die Welt wahrnehmen – und diese Filter können uns manchmal mehr verbergen als offenbaren.

Die Balance zwischen Expertise und Anfängergeist

Eine wichtige Klarstellung: Der Anfängergeist bedeutet nicht, dass du deine Expertise oder Erfahrung aufgeben sollst. Ein erfahrener Chirurg sollte nicht bei jeder Operation so tun, als hätte er noch nie ein Skalpell gehalten.

Doch hier lauert eine Gefahr, die wir alle kennen: der Fachidiot. Das ist jemand, der so tief in seinem Spezialgebiet versunken ist, dass er blind wird für alles, was außerhalb seiner engen Expertise liegt. Der Arzt, der so auf Diagnosen und sein Fachgebiet fixiert ist, dass er den ängstlichen Menschen vor sich nicht mehr wahrnimmt. Der Betriebswirt, der in jeder Beziehung nur noch Kosten-Nutzen-Analysen sieht.

Das Tragische am Fachidioten ist nicht mangelndes Wissen – im Gegenteil, er verfügt oft über beeindruckende Expertise. Das Problem ist die Verhärtung der Perspektive.

Der Anfängergeist ist das Gegengift. Es geht vielmehr um eine innere Haltung der Offenheit neben deinem Wissen. Du kannst gleichzeitig Experte sein und Anfänger. Der Anfängergeist fragt: "Was könnte ich übersehen haben? Was könnte hier anders sein als beim letzten Mal? Welche Perspektiven außerhalb meiner Expertise könnten hier wertvoll sein? Was kann ich in diesem Moment noch lernen?"

Der Zen-Meister Suzuki selbst war ein hocherfahrener Lehrer – und dennoch praktizierte er täglich den Anfängergeist. Das ist die Kunst: Wissen und Offenheit in Balance zu halten, Expertise zu besitzen, ohne von ihr besessen zu sein.

Der Anfängergeist ist keine Naivität und keine Ignoranz gegenüber Wissen. Es ist vielmehr eine bewusste Haltung der Offenheit, der Neugier und der Bereitschaft, von jedem Moment etwas Neues zu lernen. Es bedeutet, das, was wir zu kennen glauben, mit frischen Augen zu betrachten und unsere Vorannahmen zeitweise beiseitezulegen.

Warum ist der Anfängergeist so schwierig – und so wertvoll?

Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Das ist evolutionär sinnvoll und macht unseren Alltag überhaupt erst handhabbar. Wenn du morgens zur Kaffeemaschine gehst, musst du nicht jedes Mal von Grund auf lernen, wie sie funktioniert. Deine Erfahrung führt dich automatisch durch die Bewegungen.

Doch diese Effizienz hat ihren Preis. Je routinierter wir werden, desto weniger nehmen wir tatsächlich wahr. Wir sehen nicht mehr die Kaffeemaschine, wir sehen unser Konzept von ihr. Wir hören nicht mehr wirklich zu, wenn unser Partner von seinem Tag erzählt, sondern glauben schon zu wissen, worauf es hinausläuft. Wir begegnen nicht mehr Menschen, sondern unseren Vorstellungen von ihnen.

Der Anfängergeist durchbricht diese Automatismen. Er ermöglicht uns:

Den Anfängergeist im Alltag kultivieren

Wie integrierst du nun diese Haltung in dein tägliches Leben? Hier sind drei praktische Übungen für verschiedene Lebenslagen:

Übung 1: Der Fünf-Sinne-Spaziergang (für ruhige Momente)

Nimm dir bewusst 15-20 Minuten Zeit für einen Spaziergang – am besten an einem Ort, den du gut kennst. Das kann deine Nachbarschaft sein, der Weg zur Arbeit oder ein Park, den du oft besuchst.

Die Regel: Betrachte alles, als würdest du es zum ersten Mal sehen. Gehe dabei systematisch durch deine fünf Sinne:

Das Ziel ist nicht, alles gleichzeitig wahrzunehmen, sondern bewusst zwischen den Sinnen zu wechseln und dich von deinen Entdeckungen überraschen zu lassen.

Übung 2: Das Neugier-Gespräch (für soziale Situationen)

Wähle eine Person in deinem Leben – vielleicht jemanden, mit dem du regelmäßig sprichst: einen Partner, einen Kollegen, einen Freund. Führe ein Gespräch mit folgender innerer Haltung:

Stelle dir vor, du würdest diese Person heute zum ersten Mal treffen. Was würdest du fragen? Was würde dich interessieren? Welche Annahmen über diese Person würdest du bewusst zurückstellen?

Konkrete Schritte:

Übung 3: Die Routine-Transformation (für den Arbeitsalltag)

Wähle eine alltägliche Tätigkeit, die du routinemäßig ausführst – das Zähneputzen, Kaffeekochen, E-Mails checken, deine Morgenroutine, eine wiederkehrende Arbeitsaufgabe.

Für eine Woche führst du diese Tätigkeit jeden Tag mit vollem Bewusstsein aus, als wäre es das erste Mal:

Diese Übung zeigt dir, wie viel Lebendigkeit selbst in den kleinsten Routinen steckt, wenn wir sie mit Aufmerksamkeit betrachten.

Die transformative Kraft des Nichtwissens

In unserer Gesellschaft gilt Wissen als höchstes Gut. "Ich weiß es nicht" wird oft als Schwäche empfunden. Doch der Anfängergeist lädt uns ein, die transformative Kraft des bewussten Nichtwissens zu entdecken.

Wenn du sagst "Ich weiß es nicht" oder "Ich könnte mich irren", öffnet sich ein Raum. Ein Raum für Neugier, für Dialog, für echtes Lernen. In diesem Raum können unerwartete Einsichten entstehen, die in der Enge des vermeintlichen Wissens keinen Platz hätten.

Das ist besonders relevant in Zeiten großer Veränderung oder Unsicherheit. Wenn alte Gewissheiten wegbrechen, kann der Anfängergeist zu einem Anker werden. Statt verzweifelt an dem festzuhalten, was wir zu wissen glaubten, können wir uns der Ungewissheit mit Neugier und Offenheit zuwenden.

Eine Einladung

Der Anfängergeist ist keine Technik, die du einmal lernst und dann beherrschst. Es ist eine lebenslange Praxis, eine Haltung, die du immer wieder neu kultivieren musst. Wie oft fängst du an und dann verfällst du wieder in alte Muster? Das ist völlig normal. Auch das Zurückfinden zum Anfängergeist ist Teil der Praxis.

Vielleicht beginnst du heute. Wähle eine der Übungen aus oder entwickle deine eigene. Sei neugierig darauf, was passiert, wenn du die Welt – und dich selbst – mit frischen Augen betrachtest.

Und wer weiß? Vielleicht entdeckst du, dass in deinem scheinbar so vertrauten Leben mehr Wunder verborgen liegen, als du je für möglich gehalten hättest. Alles, was es braucht, ist die Bereitschaft, immer wieder von vorn anzufangen.

Erinnerst du dich noch an das erste Mal, als du ein bestimmtes Lied gehört hast, das später zu deinem absoluten Lieblingssong wurde? Diese besondere Gänsehaut, diese Überraschung, dieses völlige Aufgehen in den Klängen? Und erinnerst du dich auch daran, wie dieses Gefühl mit der Zeit verblasste, je öfter du das Lied hörtest? Was einst neu und aufregend war, wurde zur Gewohnheit, zum Hintergrundgeräusch.

Genau hier setzt das Konzept des Anfängergeistes an – eine Haltung, die uns einlädt, die Welt mit frischen Augen zu betrachten, auch wenn wir sie schon tausendmal gesehen haben.

Was ist der Anfängergeist?

Der Begriff "Anfängergeist" stammt aus der Zen-Tradition und wird dort Shoshin genannt. Der japanische Zen-Meister Shunryu Suzuki beschrieb es so: "Im Geist des Anfängers gibt es viele Möglichkeiten, im Geist des Experten nur wenige."

Das klingt zunächst paradox. Schließlich streben wir doch alle danach, Experten zu werden, Erfahrung zu sammeln, Wissen aufzubauen. Und das ist auch wichtig und wertvoll. Doch Suzuki weist auf etwas Entscheidendes hin: Mit wachsender Expertise kommt oft eine Verhärtung unserer Perspektive. Wir glauben zu wissen, wie die Dinge funktionieren, wie Menschen sind, wie Situationen verlaufen werden. Unsere Erfahrungen bilden Filter, durch die wir die Welt wahrnehmen – und diese Filter können uns manchmal mehr verbergen als offenbaren.

Die Balance zwischen Expertise und Anfängergeist

Eine wichtige Klarstellung: Der Anfängergeist bedeutet nicht, dass du deine Expertise oder Erfahrung aufgeben sollst. Ein erfahrener Chirurg sollte nicht bei jeder Operation so tun, als hätte er noch nie ein Skalpell gehalten.

Doch hier lauert eine Gefahr, die wir alle kennen: der Fachidiot. Das ist jemand, der so tief in seinem Spezialgebiet versunken ist, dass er blind wird für alles, was außerhalb seiner engen Expertise liegt. Der Arzt, der so auf Diagnosen und sein Fachgebiet fixiert ist, dass er den ängstlichen Menschen vor sich nicht mehr wahrnimmt. Der Betriebswirt, der in jeder Beziehung nur noch Kosten-Nutzen-Analysen sieht.

Das Tragische am Fachidioten ist nicht mangelndes Wissen – im Gegenteil, er verfügt oft über beeindruckende Expertise. Das Problem ist die Verhärtung der Perspektive.

Der Anfängergeist ist das Gegengift. Es geht vielmehr um eine innere Haltung der Offenheit neben deinem Wissen. Du kannst gleichzeitig Experte sein und Anfänger. Der Anfängergeist fragt: "Was könnte ich übersehen haben? Was könnte hier anders sein als beim letzten Mal? Welche Perspektiven außerhalb meiner Expertise könnten hier wertvoll sein? Was kann ich in diesem Moment noch lernen?"

Der Zen-Meister Suzuki selbst war ein hocherfahrener Lehrer – und dennoch praktizierte er täglich den Anfängergeist. Das ist die Kunst: Wissen und Offenheit in Balance zu halten, Expertise zu besitzen, ohne von ihr besessen zu sein.

Der Anfängergeist ist keine Naivität und keine Ignoranz gegenüber Wissen. Es ist vielmehr eine bewusste Haltung der Offenheit, der Neugier und der Bereitschaft, von jedem Moment etwas Neues zu lernen. Es bedeutet, das, was wir zu kennen glauben, mit frischen Augen zu betrachten und unsere Vorannahmen zeitweise beiseitezulegen.

Warum ist der Anfängergeist so schwierig – und so wertvoll?

Unser Gehirn ist darauf ausgelegt, Muster zu erkennen und Vorhersagen zu treffen. Das ist evolutionär sinnvoll und macht unseren Alltag überhaupt erst handhabbar. Wenn du morgens zur Kaffeemaschine gehst, musst du nicht jedes Mal von Grund auf lernen, wie sie funktioniert. Deine Erfahrung führt dich automatisch durch die Bewegungen.

Doch diese Effizienz hat ihren Preis. Je routinierter wir werden, desto weniger nehmen wir tatsächlich wahr. Wir sehen nicht mehr die Kaffeemaschine, wir sehen unser Konzept von ihr. Wir hören nicht mehr wirklich zu, wenn unser Partner von seinem Tag erzählt, sondern glauben schon zu wissen, worauf es hinausläuft. Wir begegnen nicht mehr Menschen, sondern unseren Vorstellungen von ihnen.

Der Anfängergeist durchbricht diese Automatismen. Er ermöglicht uns:

- Echte Präsenz: Statt auf Autopilot durchs Leben zu gehen, sind wir wirklich da, bei dem, was gerade geschieht.

- Kreativität und Innovation: Neue Lösungen entstehen oft, wenn wir alte Probleme mit neuen Augen betrachten.

- Tiefere Beziehungen: Wenn wir Menschen wirklich zuhören, als würden wir sie zum ersten Mal treffen, öffnen sich neue Ebenen der Verbindung.

- Lebendiges Lernen: Selbst in vertrauten Bereichen gibt es immer etwas Neues zu entdecken, wenn wir offen bleiben.

- Weniger Stress durch Erwartungen: Viele Enttäuschungen entstehen, weil die Realität nicht unseren Vorstellungen entspricht. Der Anfängergeist reduziert diese Diskrepanz.

Den Anfängergeist im Alltag kultivieren

Wie integrierst du nun diese Haltung in dein tägliches Leben? Hier sind drei praktische Übungen für verschiedene Lebenslagen:

Übung 1: Der Fünf-Sinne-Spaziergang (für ruhige Momente)

Nimm dir bewusst 15-20 Minuten Zeit für einen Spaziergang – am besten an einem Ort, den du gut kennst. Das kann deine Nachbarschaft sein, der Weg zur Arbeit oder ein Park, den du oft besuchst.

Die Regel: Betrachte alles, als würdest du es zum ersten Mal sehen. Gehe dabei systematisch durch deine fünf Sinne:

- Sehen: Welche Farbnuancen bemerkst du, die dir noch nie aufgefallen sind? Wie fällt das Licht auf verschiedene Oberflächen? Welche Details in der Architektur oder Natur hast du übersehen?

- Hören: Welche Geräuschschichten kannst du unterscheiden? Das offensichtliche Verkehrsrauschen, aber darunter? Vögel? Wind in den Blättern? Deine eigenen Schritte?

- Riechen: Welche Gerüche nimmst du wahr, wenn du bewusst darauf achtest?

- Tasten: Wie fühlt sich die Luft auf deiner Haut an? Die Beschaffenheit verschiedener Oberflächen, die du berührst?

- Schmecken: Vielleicht der Geschmack der Luft oder das, was du vor dem Spaziergang getrunken hast, das noch nachklingt.

Das Ziel ist nicht, alles gleichzeitig wahrzunehmen, sondern bewusst zwischen den Sinnen zu wechseln und dich von deinen Entdeckungen überraschen zu lassen.

Übung 2: Das Neugier-Gespräch (für soziale Situationen)

Wähle eine Person in deinem Leben – vielleicht jemanden, mit dem du regelmäßig sprichst: einen Partner, einen Kollegen, einen Freund. Führe ein Gespräch mit folgender innerer Haltung:

Stelle dir vor, du würdest diese Person heute zum ersten Mal treffen. Was würdest du fragen? Was würde dich interessieren? Welche Annahmen über diese Person würdest du bewusst zurückstellen?

Konkrete Schritte:

- Stelle echte Fragen – nicht solche, bei denen du glaubst, die Antwort schon zu kennen.

- Wenn die Person etwas erzählt, höre zu, ohne innerlich bereits deine Antwort zu formulieren.

- Versuche, mindestens eine Sache über diese Person zu erfahren, die du noch nicht wusstest.

- Bemerke, welche Vorannahmen in dir auftauchen ("Das sagt er/sie immer", "Das wird jetzt so und so ausgehen") – und klammere sie bewusst ein.

Übung 3: Die Routine-Transformation (für den Arbeitsalltag)

Wähle eine alltägliche Tätigkeit, die du routinemäßig ausführst – das Zähneputzen, Kaffeekochen, E-Mails checken, deine Morgenroutine, eine wiederkehrende Arbeitsaufgabe.

Für eine Woche führst du diese Tätigkeit jeden Tag mit vollem Bewusstsein aus, als wäre es das erste Mal:

- Tag 1: Verlangsame die Aktivität bewusst. Nimm jede Teilbewegung wahr.

- Tag 2: Ändere eine Kleinigkeit an der Reihenfolge oder Ausführung. Was bemerkst du?

- Tag 3: Frage dich: "Warum mache ich das überhaupt so?" Hinterfrage deine Routine.

- Tag 4: Suche nach einer neuen Effizienz oder Verbesserung – nicht um der Optimierung willen, sondern weil du mit frischen Augen hinschaust.

- Tag 5: Konzentriere dich auf die sinnliche Erfahrung der Tätigkeit. Wie fühlt, riecht, klingt es?

- Tag 6: Überlege, was ein absoluter Anfänger an dieser Tätigkeit interessant oder verwirrend finden würde.

- Tag 7: Führe die Tätigkeit mit Dankbarkeit aus. Was ermöglicht sie dir?

Diese Übung zeigt dir, wie viel Lebendigkeit selbst in den kleinsten Routinen steckt, wenn wir sie mit Aufmerksamkeit betrachten.

Die transformative Kraft des Nichtwissens

In unserer Gesellschaft gilt Wissen als höchstes Gut. "Ich weiß es nicht" wird oft als Schwäche empfunden. Doch der Anfängergeist lädt uns ein, die transformative Kraft des bewussten Nichtwissens zu entdecken.

Wenn du sagst "Ich weiß es nicht" oder "Ich könnte mich irren", öffnet sich ein Raum. Ein Raum für Neugier, für Dialog, für echtes Lernen. In diesem Raum können unerwartete Einsichten entstehen, die in der Enge des vermeintlichen Wissens keinen Platz hätten.

Das ist besonders relevant in Zeiten großer Veränderung oder Unsicherheit. Wenn alte Gewissheiten wegbrechen, kann der Anfängergeist zu einem Anker werden. Statt verzweifelt an dem festzuhalten, was wir zu wissen glaubten, können wir uns der Ungewissheit mit Neugier und Offenheit zuwenden.

Eine Einladung

Der Anfängergeist ist keine Technik, die du einmal lernst und dann beherrschst. Es ist eine lebenslange Praxis, eine Haltung, die du immer wieder neu kultivieren musst. Wie oft fängst du an und dann verfällst du wieder in alte Muster? Das ist völlig normal. Auch das Zurückfinden zum Anfängergeist ist Teil der Praxis.

Vielleicht beginnst du heute. Wähle eine der Übungen aus oder entwickle deine eigene. Sei neugierig darauf, was passiert, wenn du die Welt – und dich selbst – mit frischen Augen betrachtest.

Und wer weiß? Vielleicht entdeckst du, dass in deinem scheinbar so vertrauten Leben mehr Wunder verborgen liegen, als du je für möglich gehalten hättest. Alles, was es braucht, ist die Bereitschaft, immer wieder von vorn anzufangen.

Psycho-Kinesiologie (PK) & integrative Körperarbeit

Psycho-Kinesiologie (PK) & integrative Körperarbeit

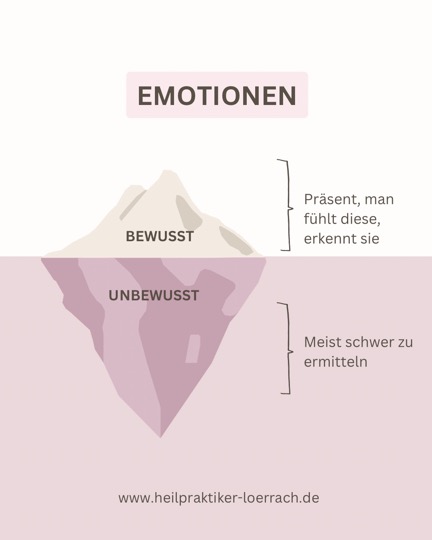

In der psycho-kinesiologischen Sitzung nutze ich den Muskeltest als Kommunikationsweg mit deinem Unterbewusstsein, um ursprüngliche Blockaden (z.b blockierte Emotionen) und traumatische Erfahrungen zu erkennen, die oft im Alltag unbewusst wirken. Durch das bewusste Wahrnehmen und sanfte Bearbeiten dieser Muster können aufgestaute Gefühle entladen und der Ursprungskonflikt nachhaltig gelöst werden.

Dabei werden oft einschränkende Glaubenssätze sichtbar, wie z. B. „Ich bin nicht liebenswert“ oder „Ich bin nicht stark genug“. Solche inneren Überzeugungen prägen Verhalten und Körperreaktionen und können zu chronischen Beschwerden oder Schmerzen führen. Ziel der Behandlung ist es, diese einschränkenden Glaubenssätze durch neue, freimachende Muster zu ersetzen – auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene.

Read More…

In der psycho-kinesiologischen Sitzung nutze ich den Muskeltest als Kommunikationsweg mit deinem Unterbewusstsein, um ursprüngliche Blockaden (z.b blockierte Emotionen) und traumatische Erfahrungen zu erkennen, die oft im Alltag unbewusst wirken. Durch das bewusste Wahrnehmen und sanfte Bearbeiten dieser Muster können aufgestaute Gefühle entladen und der Ursprungskonflikt nachhaltig gelöst werden.

Dabei werden oft einschränkende Glaubenssätze sichtbar, wie z. B. „Ich bin nicht liebenswert“ oder „Ich bin nicht stark genug“. Solche inneren Überzeugungen prägen Verhalten und Körperreaktionen und können zu chronischen Beschwerden oder Schmerzen führen. Ziel der Behandlung ist es, diese einschränkenden Glaubenssätze durch neue, freimachende Muster zu ersetzen – auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene.

Read More…

Somatische Techniken - Traumaheilung

Wenn der Körper die Sprache des Traumas spricht: Mein Weg zur somatischen Heilung

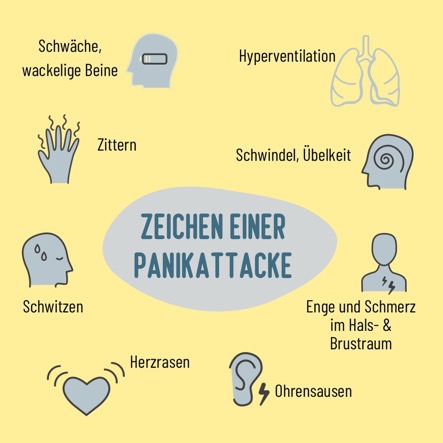

Meine ersten bewusst erlebten starken Angstzustände mit Panikattacken hatte ich in meiner Jugend- im Konfirmantenalter. Erst diffus.. ein Unbehagen. Auf körperlicher Ebene mit permanenter Übelkeit und später immer öfter mit Erbrechen. Irgendwann wurden starke Panikattacken daraus.

Der vollbesetzten Schulbus war ein Albtraum: plötzlich fühlte sich mein Brustkorb an wie in einem Schraubstock. Mein Herz raste, die Luft wurde knapp, mir wurde übel, und mein einziger Gedanke war: Ich muss hier raus. Genauso das Eingesperrt sein im Klassenzimmer mit 20 anderen Schülern. Read More…

Meine ersten bewusst erlebten starken Angstzustände mit Panikattacken hatte ich in meiner Jugend- im Konfirmantenalter. Erst diffus.. ein Unbehagen. Auf körperlicher Ebene mit permanenter Übelkeit und später immer öfter mit Erbrechen. Irgendwann wurden starke Panikattacken daraus.

Der vollbesetzten Schulbus war ein Albtraum: plötzlich fühlte sich mein Brustkorb an wie in einem Schraubstock. Mein Herz raste, die Luft wurde knapp, mir wurde übel, und mein einziger Gedanke war: Ich muss hier raus. Genauso das Eingesperrt sein im Klassenzimmer mit 20 anderen Schülern. Read More…

Werden und Vergehen. Gedanken zum Jahresende

Werden und Vergehen: Die Kunst des Lebens und des Abschieds

Es gibt Momente im Leben, in denen wir plötzlich innehalten. Vielleicht ist es der letzte Tag des Jahres, der bald ansteht, an dem du auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickst. Vielleicht ist es der Abschied von einem geliebten Menschen, das Ende einer beruflichen Phase oder einfach ein stiller Moment, in dem dir bewusst wird: Nichts bleibt, wie es ist. Alles fließt, alles verändert sich – und doch tragen wir in uns die Sehnsucht nach Beständigkeit. Read More…

Es gibt Momente im Leben, in denen wir plötzlich innehalten. Vielleicht ist es der letzte Tag des Jahres, der bald ansteht, an dem du auf die vergangenen zwölf Monate zurückblickst. Vielleicht ist es der Abschied von einem geliebten Menschen, das Ende einer beruflichen Phase oder einfach ein stiller Moment, in dem dir bewusst wird: Nichts bleibt, wie es ist. Alles fließt, alles verändert sich – und doch tragen wir in uns die Sehnsucht nach Beständigkeit. Read More…

Tantra bei Traumen

10/02/26 19:48 Filed in: Seele | Achtsamkeit | Frauenheilkunde | Sexualität | Tantra | Männergesundheit | Körperarbeit | Trauma

Tantra bei Trauma: Sanfte Wege zurück in deinen Körper

(Dies ist der fünfte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Exkurs:

Was ist Tantra eigentlich?

Vielleicht denkst du bei Tantra sofort an Sexualität – das ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Tantra ist eine jahrtausendealte spirituelle Praxis, die aus Indien stammt und wörtlich übersetzt "Ausdehnung" oder "etwas was die Ausdehnung fördert" bedeutet. ("Tan": ausdehnen. "Tra": Instrument)

Im Kern geht es darum: Read More…

(Dies ist der fünfte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Exkurs:

Was ist Tantra eigentlich?

Vielleicht denkst du bei Tantra sofort an Sexualität – das ist nur ein kleiner Teil eines viel größeren Bildes. Tantra ist eine jahrtausendealte spirituelle Praxis, die aus Indien stammt und wörtlich übersetzt "Ausdehnung" oder "etwas was die Ausdehnung fördert" bedeutet. ("Tan": ausdehnen. "Tra": Instrument)

Im Kern geht es darum: Read More…

Tantra für Paare

20/01/26 19:13 Filed in: Seele | Achtsamkeit | Frauenheilkunde | Sexualität | Tantra | Männergesundheit

Tantra für Paare: Intimität neu entdecken mit Lingam- und Yoni-Massage

(Dies ist der vierte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Wie ihr nach Jahren wieder zueinander findet – durch Berührung, Atem und echte Präsenz

Read More…

(Dies ist der vierte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Wie ihr nach Jahren wieder zueinander findet – durch Berührung, Atem und echte Präsenz

Read More…

Tantra für Männer ab 50

Tantra für Männer ab 50: Beckenboden, Potenz und innere Kraft

(Dies ist der dritte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Wie tantrische Übungen dir bei Erektionsproblemen, Prostatabeschwerden und mehr Lebensenergie helfen können

Exkurs: Read More…

(Dies ist der dritte Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumatherapie, Tantra für Singles)

Wie tantrische Übungen dir bei Erektionsproblemen, Prostatabeschwerden und mehr Lebensenergie helfen können

Exkurs: Read More…

Tantra für Frauen II: Wechseljahre

Tantra in den Wechseljahren: Deine Kraft neu entdecken

(Dies ist der zweite Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumen, Tantra für Singles)

Wie du mit tantrischen Übungen durch die Wandlung gehst – mit mehr Lebendigkeit, Selbstannahme und weiblicher Weisheit

Read More…

(Dies ist der zweite Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumen, Tantra für Singles)

Wie du mit tantrischen Übungen durch die Wandlung gehst – mit mehr Lebendigkeit, Selbstannahme und weiblicher Weisheit

Read More…

Tantra für Frauen I : Entdecke dein Kraftzentrum

Tantrische Übungen für den Unterleib: Mehr Energie, Verbindung und Selbstliebe

(Dies ist der erste Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumen, Tantra für Singles)

Sanfte Wege zu mehr Körpergefühl und weiblicher Kraft

Spürst du manchmal eine Leere oder Taubheit in deinem Unterleib? Fühlst du dich von deinem Beckenboden abgetrennt, vielleicht nach einer Geburt, bei Menstruationsbeschwerden oder einfach durch den Stress des Alltags? Viele Frauen erleben ihren Unterleib als einen Bereich, der "schläft" – ein Ort, den sie kaum bewusst wahrnehmen können.

In meiner Naturheilpraxis in Lörrach begleite ich Frauen seit vielen Jahren dabei, wieder in Kontakt mit dieser kraftvollen Region ihres Körpers zu kommen. Tantrische Übungen sind dabei ein wunderbar sanfter Weg, um mehr Lebensenergie, Sensibilität und Selbstliebe in dein Leben zu bringen. Read More…

(Dies ist der erste Teil eine Tantra Serie: Tantra für Frauen I & II, Tantra für Männer, Tantra für Paare, Tantra & Traumen, Tantra für Singles)

Sanfte Wege zu mehr Körpergefühl und weiblicher Kraft

Spürst du manchmal eine Leere oder Taubheit in deinem Unterleib? Fühlst du dich von deinem Beckenboden abgetrennt, vielleicht nach einer Geburt, bei Menstruationsbeschwerden oder einfach durch den Stress des Alltags? Viele Frauen erleben ihren Unterleib als einen Bereich, der "schläft" – ein Ort, den sie kaum bewusst wahrnehmen können.

In meiner Naturheilpraxis in Lörrach begleite ich Frauen seit vielen Jahren dabei, wieder in Kontakt mit dieser kraftvollen Region ihres Körpers zu kommen. Tantrische Übungen sind dabei ein wunderbar sanfter Weg, um mehr Lebensenergie, Sensibilität und Selbstliebe in dein Leben zu bringen. Read More…

Angst vor Verlust und das Gefühl alleine zu sein

Wenn die Angst vor Verlust dein ständiger Begleiter ist

Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Du wachst nachts auf, und sofort ist sie da – diese Angst, die sich wie ein schwerer Stein auf deine Brust legt. Die Gedanken rasen los: Was, wenn meinem Partner etwas passiert? Was, wenn mein Kind verunglückt? Was, wenn mein geliebtes Tier plötzlich stirbt? Die Szenarien werden immer detaillierter, immer schrecklicher, und du fühlst dich wie gefangen in einem Film, den du nicht abschalten kannst.

Ich kenne dieses Gefühl. Viele Menschen kennen es. Und ich möchte dir heute sagen: Du bist nicht verrückt. Du bist nicht überempfindlich. Und vor allem: Du bist nicht allein. Read More…

Vielleicht kennst du dieses Gefühl: Du wachst nachts auf, und sofort ist sie da – diese Angst, die sich wie ein schwerer Stein auf deine Brust legt. Die Gedanken rasen los: Was, wenn meinem Partner etwas passiert? Was, wenn mein Kind verunglückt? Was, wenn mein geliebtes Tier plötzlich stirbt? Die Szenarien werden immer detaillierter, immer schrecklicher, und du fühlst dich wie gefangen in einem Film, den du nicht abschalten kannst.

Ich kenne dieses Gefühl. Viele Menschen kennen es. Und ich möchte dir heute sagen: Du bist nicht verrückt. Du bist nicht überempfindlich. Und vor allem: Du bist nicht allein. Read More…

Ganzheitliche Herz-Kreislauftherapie

11/12/25 15:04 Filed in: Herz | Kreislauf | Naturheilkunde | Konstitution | Achtsamkeit | Seele | Augendiagnose

Ganzheitliche Herztherapie: Dein Herz im Einklang von Körper, Geist und Seele

Wenn du Herzprobleme hast oder deinem Herzen etwas Gutes tun möchtest, bietet die ganzheitliche Herztherapie einen umfassenden Ansatz, der weit über die reine Symptombehandlung hinausgeht. In meiner Praxis in Lörrach verbinde ich moderne Diagnostik mit bewährten naturheilkundlichen Verfahren, um dein Herz optimal zu unterstützen.

Read More…

Wenn du Herzprobleme hast oder deinem Herzen etwas Gutes tun möchtest, bietet die ganzheitliche Herztherapie einen umfassenden Ansatz, der weit über die reine Symptombehandlung hinausgeht. In meiner Praxis in Lörrach verbinde ich moderne Diagnostik mit bewährten naturheilkundlichen Verfahren, um dein Herz optimal zu unterstützen.

Read More…

Konstitutionsmedizin: aktueller denn je

07/12/25 12:53 Filed in: Augendiagnose | Konstitution | Alte Verfahren | Seele | Prävention | Naturheilkunde

Konstitutionsmedizin: Alte Heilkunst- aktueller denn je

Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen im Winter ständig erkältet sind, während andere scheinbar immun bleiben? Oder warum dein Nachbar problemlos scharfes Essen verträgt, während dir davon übel wird? Die Antwort liegt in deiner individuellen Konstitution – dem einzigartigen Bauplan deines Körpers und deiner Gesundheit.

Read More…

Hast du dich jemals gefragt, warum manche Menschen im Winter ständig erkältet sind, während andere scheinbar immun bleiben? Oder warum dein Nachbar problemlos scharfes Essen verträgt, während dir davon übel wird? Die Antwort liegt in deiner individuellen Konstitution – dem einzigartigen Bauplan deines Körpers und deiner Gesundheit.

Read More…

Metamorphose am Fuss | Pränatale Therapie

Metamorphose am Fuß – Sanfte pränatale Therapie für deine Gesundheit

Was ist die Metamorphose-Technik?

Die Metamorphose am Fuß, auch pränatale Therapie genannt, ist eine sanfte Behandlungsmethode, die ihren Ursprung in der Reflexzonentherapie hat. In den 1960er Jahren entwickelte der britische Naturheilkundler und Reflexzonentherapeut Robert St. John diese besondere Form der Fußmassage. Er entdeckte, dass bestimmte Reflexzonen an den Füßen, Händen und am Kopf mit unserer pränatalen Phase – also der Zeit im Mutterleib – in Verbindung stehen.

St. John erkannte, dass viele Muster und Prägungen, die unser späteres Leben beeinflussen, bereits während der neun Monate vor unserer Geburt entstehen (Epigenetische Prägung).

Später wurde das Verständnis dieser Methode erweitert: Die behandelte Linie am Fuß repräsentiert nicht nur die pränatale Zeit, sondern wird auch als deine gesamte Lebenslinie verstanden. Sie spiegelt somit deine Entwicklung von der Empfängnis bis zum heutigen Moment wider und kann Transformationen auf allen Ebenen deines Lebens anstoßen. Read More…

Was ist die Metamorphose-Technik?

Die Metamorphose am Fuß, auch pränatale Therapie genannt, ist eine sanfte Behandlungsmethode, die ihren Ursprung in der Reflexzonentherapie hat. In den 1960er Jahren entwickelte der britische Naturheilkundler und Reflexzonentherapeut Robert St. John diese besondere Form der Fußmassage. Er entdeckte, dass bestimmte Reflexzonen an den Füßen, Händen und am Kopf mit unserer pränatalen Phase – also der Zeit im Mutterleib – in Verbindung stehen.

St. John erkannte, dass viele Muster und Prägungen, die unser späteres Leben beeinflussen, bereits während der neun Monate vor unserer Geburt entstehen (Epigenetische Prägung).

Später wurde das Verständnis dieser Methode erweitert: Die behandelte Linie am Fuß repräsentiert nicht nur die pränatale Zeit, sondern wird auch als deine gesamte Lebenslinie verstanden. Sie spiegelt somit deine Entwicklung von der Empfängnis bis zum heutigen Moment wider und kann Transformationen auf allen Ebenen deines Lebens anstoßen. Read More…

Philosophie im Alltag IV: Stoizismus und Tantra. geht das zusammen?

Vom stoischen Gleichmut zum Nicht-Verweilen: Zwei Wege der Gelassenheit

In den letzten Artikeln haben wir uns mit der antiken Philosophie beschäftigt – mit der Dichotomie der Kontrolle, mit der Kunst des Loslassens durch Vernunft und Logik. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und dir eine andere grosse Tradition vorstellen: den (tibetischen) Tantra, insbesondere die Lehren des Mahamudra ("grosses Siegel").

Diese beiden kulturell doch so unterschiedlichen Wege begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Mit 10 Jahren bekam ich von meinem Vater einen dicken Wälzer der Griechischen Sagen geschenkt, so kam ich nach und nach zu den griechischen Denkern. Mit 16 Jahren hat mich eine Atemtherapeutin in das Chakrensystem und Atemtechniken eingeführt. Einige Jahre später habe ich, durch verschiedene Schriften und Meditationstechniken, begonnen mich mit (Kaschmirischen) tantrischen Meditationen und Techniken zu beschäftigen. Read More…

In den letzten Artikeln haben wir uns mit der antiken Philosophie beschäftigt – mit der Dichotomie der Kontrolle, mit der Kunst des Loslassens durch Vernunft und Logik. Heute möchte ich einen Schritt weitergehen und dir eine andere grosse Tradition vorstellen: den (tibetischen) Tantra, insbesondere die Lehren des Mahamudra ("grosses Siegel").

Diese beiden kulturell doch so unterschiedlichen Wege begleiten mich schon fast mein ganzes Leben. Mit 10 Jahren bekam ich von meinem Vater einen dicken Wälzer der Griechischen Sagen geschenkt, so kam ich nach und nach zu den griechischen Denkern. Mit 16 Jahren hat mich eine Atemtherapeutin in das Chakrensystem und Atemtechniken eingeführt. Einige Jahre später habe ich, durch verschiedene Schriften und Meditationstechniken, begonnen mich mit (Kaschmirischen) tantrischen Meditationen und Techniken zu beschäftigen. Read More…

Philosophie im Alltag V: Die Rückkehr zum Wesentlichen

Die Rückkehr zum Wesentlichen: Plotins Weg nach Innen

Wann hast du das letzte Mal einfach nur dagesessen? Ohne Handy, ohne Musik, ohne irgendetwas zu tun? Nur du und die Stille. Für die meisten von uns liegt dieser Moment erschreckend weit zurück. Wir leben in einer Welt des permanenten Außen – Benachrichtigungen, Termine, Gespräche, Inhalte. Wir konsumieren, reagieren, funktionieren. Aber wann sind wir wirklich bei uns?

Jetzt zum Ende des Jahres ist vielleicht eine gute Zeit, innezuhalten, nach innen zu gehen, und in die Tiefe zu gehen.

Read More…

Read More…

Wann hast du das letzte Mal einfach nur dagesessen? Ohne Handy, ohne Musik, ohne irgendetwas zu tun? Nur du und die Stille. Für die meisten von uns liegt dieser Moment erschreckend weit zurück. Wir leben in einer Welt des permanenten Außen – Benachrichtigungen, Termine, Gespräche, Inhalte. Wir konsumieren, reagieren, funktionieren. Aber wann sind wir wirklich bei uns?

Jetzt zum Ende des Jahres ist vielleicht eine gute Zeit, innezuhalten, nach innen zu gehen, und in die Tiefe zu gehen.

Read More…

Read More…Philosophie im Alltag III: Deine Innere Burg

Die Innere Burg: Dein unerschütterlicher Raum in stürmischen Zeiten

Stell dir vor, du stehst mitten in einem Sturm. Um dich herum wirbelt alles durcheinander – Menschen haben Erwartungen an dich, Nachrichten prasseln auf dich ein, Termine jagen sich, vielleicht kritisiert dich jemand unfair oder eine Krise erschüttert deinen Alltag.

Und mittendrin stehst du. Wie wäre es, wenn es in dir einen Ort gäbe, der von all dem unberührt bleibt? Einen Raum, in den kein Sturm der Außenwelt eindringen kann?

Die alten Stoiker – vor allem Seneca und Marc Aurel – nannten diesen Ort die "Innere Burg". Keine physische Festung aus Stein, sondern ein mentaler Raum, den niemand erobern kann außer dir selbst. Ein Refugium der Gelassenheit, das immer verfügbar ist, egal was draußen geschieht. Read More…

Philosophie für den Alltag II: Epiktet

Epiktet: Antike Weisheit für moderne Zeiten – Stoische Philosophie für deinen Alltag

Serie: Philosophie für den Alltag. Teil 2.

Stell dir vor, du lebst als Sklave im antiken Rom. Kein Besitz, keine Freiheit, dein Körper gehört einem anderen Menschen. Und ausgerechnet in dieser Situation entwickelst du eine Philosophie, die Menschen auch 2000 Jahre später hilft, mit Jobverlust, Beziehungskrisen und Ängsten umzugehen.

Das ist die Geschichte von Epiktet – einem der einflussreichsten stoischen Philosophen, dessen Lehren heute aktueller sind denn je. In meiner Praxis- und an mir selbst- erlebe ich täglich, wie Menschen unter dem Druck unserer Zeit leiden.

Die stoische Philosophie bietet hier einen praktischen, erdenden Gegenpol zu all den schnellen Lösungsversprechen. Read More…

Serie: Philosophie für den Alltag. Teil 2.

Stell dir vor, du lebst als Sklave im antiken Rom. Kein Besitz, keine Freiheit, dein Körper gehört einem anderen Menschen. Und ausgerechnet in dieser Situation entwickelst du eine Philosophie, die Menschen auch 2000 Jahre später hilft, mit Jobverlust, Beziehungskrisen und Ängsten umzugehen.

Das ist die Geschichte von Epiktet – einem der einflussreichsten stoischen Philosophen, dessen Lehren heute aktueller sind denn je. In meiner Praxis- und an mir selbst- erlebe ich täglich, wie Menschen unter dem Druck unserer Zeit leiden.

Die stoische Philosophie bietet hier einen praktischen, erdenden Gegenpol zu all den schnellen Lösungsversprechen. Read More…

Tod und Trauer: Ein Wegweiser durch die dunkelsten Momente

22/11/25 19:26 Filed in: Seele

Tod und Trauer: Ein Wegweiser durch die dunkelsten Momente

Der Tod gehört zum Leben – und doch fühlt er sich jedes Mal unfassbar an. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, bricht eine Welt zusammen. Die Trauer, die dann kommt, ist keine Krankheit, die du heilen musst. Sie ist die natürliche Antwort deiner Seele auf einen unwiederbringlichen Verlust.

In diesem Beitrag möchte ich dir Perspektiven und praktische Hilfen an die Hand geben, die dir durch diese schwere Zeit helfen können – von philosophischen Ansätzen über religiöse Trostquellen bis hin zu ganz konkreten Alltagstipps. Read More…

Der Tod gehört zum Leben – und doch fühlt er sich jedes Mal unfassbar an. Wenn du einen geliebten Menschen verlierst, bricht eine Welt zusammen. Die Trauer, die dann kommt, ist keine Krankheit, die du heilen musst. Sie ist die natürliche Antwort deiner Seele auf einen unwiederbringlichen Verlust.

In diesem Beitrag möchte ich dir Perspektiven und praktische Hilfen an die Hand geben, die dir durch diese schwere Zeit helfen können – von philosophischen Ansätzen über religiöse Trostquellen bis hin zu ganz konkreten Alltagstipps. Read More…

Heilsames Berühren. Heilbehandlungen

Heilsames Berühren: Was geschieht, wenn Hände aufgelegt werden

Eine Einführung in die Heilarbeit nach Harry Edwards, Tom Johanson und der NFSH-Tradition

Wenn Du zum ersten Mal von „geistigem Heilen" oder „Handauflegen" hörst, mögen Bilder von Wunderheilungen und dramatischen Momenten vor deinem inneren Auge entstehen. Vielleicht denkst Du an Menschen, die ihre Krücken wegwerfen oder von unheilbaren Krankheiten befreit werden. Doch die Realität der geistigen Heilbehandlung ist eine ganz andere – und in ihrer Tiefe weitaus faszinierender.

Dieses Wochenende hatte ich wieder einen schönen und berührenden Kurs mit unserer Heilerzirkel-Gruppe hier in Lörrach/Weil am Rhein, die in der Tradition von Harry Edwards und Tom Johanson Heilsames Berühren praktiziert. Aus diesem Anlass ist dieser Text entstanden. Read More…

Eine Einführung in die Heilarbeit nach Harry Edwards, Tom Johanson und der NFSH-Tradition

Wenn Du zum ersten Mal von „geistigem Heilen" oder „Handauflegen" hörst, mögen Bilder von Wunderheilungen und dramatischen Momenten vor deinem inneren Auge entstehen. Vielleicht denkst Du an Menschen, die ihre Krücken wegwerfen oder von unheilbaren Krankheiten befreit werden. Doch die Realität der geistigen Heilbehandlung ist eine ganz andere – und in ihrer Tiefe weitaus faszinierender.

Dieses Wochenende hatte ich wieder einen schönen und berührenden Kurs mit unserer Heilerzirkel-Gruppe hier in Lörrach/Weil am Rhein, die in der Tradition von Harry Edwards und Tom Johanson Heilsames Berühren praktiziert. Aus diesem Anlass ist dieser Text entstanden. Read More…

Philosophie für den Alltag I

Ich möchte von Zeit zu Zeit über Philosophie schreiben. Philosophie als Lebensweg, Ratgeber und Therapie. Ich beschäftige mich gerne mit den westlichen, antiken Philosophen.

Beginnen wir heute im antiken Griechenland: mit Heraklit (540-480 v. Chr).

Grundgedanken von Heraklit:

"Ich forsche in mir selbst". Ich vertraue meiner inneren Einsicht mehr als äusseren Autoritäten. Read More…

Beginnen wir heute im antiken Griechenland: mit Heraklit (540-480 v. Chr).

Grundgedanken von Heraklit:

"Ich forsche in mir selbst". Ich vertraue meiner inneren Einsicht mehr als äusseren Autoritäten. Read More…

Reiki zur Unterstützung in stressigen Zeiten

Reiki - Sanfte Unterstützung in stressigen Zeiten

Kennst du das Gefühl, wenn der Terminkalender überquillt, die To-do-Liste kein Ende nimmt und du abends erschöpft ins Bett fallen – nur um sich am nächsten Morgen genauso müde wieder aufzuraffen? Oder befindest du dich gerade in einer Lebensphase, in der alles zu viel wird? Wenn Körper und Seele nach einer Pause rufen, kann Reiki ein wertvoller Begleiter sein.

Was ist Reiki?

Reiki ist eine japanische Entspannungsmethode, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Mikao Usui entwickelt wurde. Der Name setzt sich zusammen aus „Rei" (universell, spirituell) und „Ki" (Lebensenergie) – gemeinsam bedeutet es etwa „universelle Lebensenergie".

Read More…

Gelassen bleiben. Innere Ruhe finden

05/11/25 12:07 Filed in: Seele | Achtsamkeit

Kennst du das? Wenn die innere Unruhe nicht aufhört

Kommst du abends schwer runter? Fühlst du dich oft unter Strom, als würde dich etwas permanent antreiben – und du kannst einfach nicht abschalten? Du bist wie in einem Hamsterrad.

Natürlich spielt deine Persönlichkeit eine Rolle dabei, wie sehr dich solche Phasen belasten. Aber die gute Nachricht: Es gibt konkrete Wege, wie du deine Balance wiederfinden kannst.

Ich zeige dir ein paar praktische Ansätze, die dir helfen können, mehr Entspannung in deinen Tag zu holen.

Read More…

Kommst du abends schwer runter? Fühlst du dich oft unter Strom, als würde dich etwas permanent antreiben – und du kannst einfach nicht abschalten? Du bist wie in einem Hamsterrad.

Natürlich spielt deine Persönlichkeit eine Rolle dabei, wie sehr dich solche Phasen belasten. Aber die gute Nachricht: Es gibt konkrete Wege, wie du deine Balance wiederfinden kannst.

Ich zeige dir ein paar praktische Ansätze, die dir helfen können, mehr Entspannung in deinen Tag zu holen.

Read More…

Meditation und Achtsamkeit: Ein Leitfaden für Einsteiger

Meditation und Achtsamkeit: Ein Leitfaden für Einsteiger

Heute zu Allerheiligen, einem Tag der Besinnung und dem Gedenken, möchte ich einen kurzen Beitrag zum Thema Innehalten und Meditation veröffentlichen. Ich selbst meditiere seit meiner Jugend. Aus der Not heraus. Mir ging es gesundheitlich, seelisch sehr schlecht. Meine Bio- Lehrerin hat mich an eine Atemtherapeutin (nach Prof. Ilse Middendorf) verwiesen, die mich in Atemtechniken eingelernt hat. Auch in die Lehre der Chakren und die Zusammenhänge von Atem-und Bewegung und dem vegetativen Nervensystem. Seit dort habe ich verschiedene Meditationstechniken erlernt, und wende sie regelmässig an. Read More…

Heute zu Allerheiligen, einem Tag der Besinnung und dem Gedenken, möchte ich einen kurzen Beitrag zum Thema Innehalten und Meditation veröffentlichen. Ich selbst meditiere seit meiner Jugend. Aus der Not heraus. Mir ging es gesundheitlich, seelisch sehr schlecht. Meine Bio- Lehrerin hat mich an eine Atemtherapeutin (nach Prof. Ilse Middendorf) verwiesen, die mich in Atemtechniken eingelernt hat. Auch in die Lehre der Chakren und die Zusammenhänge von Atem-und Bewegung und dem vegetativen Nervensystem. Seit dort habe ich verschiedene Meditationstechniken erlernt, und wende sie regelmässig an. Read More…

Psychosomatik, wenn der Körper um Hilfe schreit

Wie chronischer Stress unser Nervensystem und unseren Schlaf beeinflusst

Kennst du das Gefühl, wenn du abends todmüde ins Bett fällst, aber deine Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen? Mir ging es sehr lange so (und auch jetzt noch immer wieder). Das Gehirn läuft auf Hochtouren, wenn du schlafen willst.

Oder kennst du diesen Zustand: dein Körper fühlt sich an, als hättest du einen Marathon hinter dir, obwohl du den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen hast? Todmüde, Schmerzen, völlig ausgepowert.

Willkommen in der Welt der Psychosomatik – wo Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind und als Einheit betrachtet werden müssen. Read More…

Kennst du das Gefühl, wenn du abends todmüde ins Bett fällst, aber deine Gedanken einfach nicht zur Ruhe kommen? Mir ging es sehr lange so (und auch jetzt noch immer wieder). Das Gehirn läuft auf Hochtouren, wenn du schlafen willst.

Oder kennst du diesen Zustand: dein Körper fühlt sich an, als hättest du einen Marathon hinter dir, obwohl du den ganzen Tag nur am Schreibtisch gesessen hast? Todmüde, Schmerzen, völlig ausgepowert.

Willkommen in der Welt der Psychosomatik – wo Körper, Geist und Seele untrennbar miteinander verbunden sind und als Einheit betrachtet werden müssen. Read More…

Dopaminfasten II Zusammenfassung

Dopamin-Detox: Verstehen und Managen von HDA (High Dopamine Activities)

Was ist Dopamin?

Dopamin ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der eine zentrale Rolle bei Motivation, Freude und

Belohnung spielt.

Obwohl Dopamin für eine gesunde Funktion unerlässlich ist, kann eine übermäßige Stimulation zu

Abhängigkeit und negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit führen. Read More…

Was ist Dopamin?

Dopamin ist ein Neurotransmitter im Gehirn, der eine zentrale Rolle bei Motivation, Freude und

Belohnung spielt.

Obwohl Dopamin für eine gesunde Funktion unerlässlich ist, kann eine übermäßige Stimulation zu

Abhängigkeit und negativen Auswirkungen auf die psychische Gesundheit führen. Read More…

Dopaminfasten. Vegetatives Nervensystem

Hoher Dopaminspiegel, Stress & Trauma: Warum unser Belohnungssystem aus dem Ruder läuft – und was wir dagegen tun können

In einer Welt, in der alles jederzeit verfügbar ist – Unterhaltung, Zucker, Likes bei Instagram, Internetshopping – arbeitet unser Belohnungssystem auf Hochtouren. Stichwort: Dopamin. Dieser Neurotransmitter spielt eine Schlüsselrolle bei Motivation, Lust und Lernen. Doch zu viel, zu oft, zur falschen Zeit – und die Balance kippt. Besonders in Verbindung mit Stress und unverarbeiteten Traumata kann das langfristige Folgen haben – bei Erwachsenen und v.a. bei Kindern. Read More…

Vegetatives Nervensystem. Ängste, Sorgen, Traumen

Das vegetative Nervensystem: Wenn Körper und Psyche im Alarmzustand sind

Unser vegetatives Nervensystem – auch autonomes Nervensystem genannt – steuert lebenswichtige Körperfunktionen, ohne dass wir bewusst eingreifen. Atmung, Herzschlag, Verdauung, Schweißproduktion – all das läuft automatisch. Doch wenn Angst, Stress oder Trauma ins Spiel kommen, schaltet dieses System blitzschnell auf Überlebensmodus: Fight, Flight oder Freeze. Read More…

Unser vegetatives Nervensystem – auch autonomes Nervensystem genannt – steuert lebenswichtige Körperfunktionen, ohne dass wir bewusst eingreifen. Atmung, Herzschlag, Verdauung, Schweißproduktion – all das läuft automatisch. Doch wenn Angst, Stress oder Trauma ins Spiel kommen, schaltet dieses System blitzschnell auf Überlebensmodus: Fight, Flight oder Freeze. Read More…

Toxische Positivität

Die Kehrseite des Lächelns – Wenn positives Denken toxisch wird

In der Welt der Selbstoptimierung ist Positivität zum Verkaufsargument geworden. „Denk positiv!“, „Think pink“, „Wunscherfüllung durch positive Affirmation“, „Good vibes only!“ (beliebter Kaffeetassen Spruch)

– diese Sprüche sieht man täglich auf Social Media odef in Ratgebern. Positive Affirmationen und gute Laune gelten als Schlüssel zu Erfolg und Glück. Aber was, wenn genau diese Haltung uns schadet?

Willkommen in der Welt der „toxischen Positivität“. Read More…

In der Welt der Selbstoptimierung ist Positivität zum Verkaufsargument geworden. „Denk positiv!“, „Think pink“, „Wunscherfüllung durch positive Affirmation“, „Good vibes only!“ (beliebter Kaffeetassen Spruch)

– diese Sprüche sieht man täglich auf Social Media odef in Ratgebern. Positive Affirmationen und gute Laune gelten als Schlüssel zu Erfolg und Glück. Aber was, wenn genau diese Haltung uns schadet?

Willkommen in der Welt der „toxischen Positivität“. Read More…

Ratschlag

"Man nehme 12 Monate, putze sie sauber von Neid, Bitterkeit, Geiz, Pedanterie und zerlege sie in 30 oder 31 Teile, so dass der Vorrat für ein Jahr reicht. Jeder Tag wird einzeln angerichtet aus 1 Teil Arbeit und 2 Teilen Frohsinn und Humor. Man füge 3 gehäufte Esslöffel Optimismus hinzu, 1 Teelöffel Toleranz, 1 Körnchen Ironie und 1 Prise Takt. Dann wird die Masse mit sehr viel Liebe übergossen. Das fertige Gericht schmücke man mit Sträußchen kleiner Aufmerksamkeiten und serviere es täglich mit Heiterkeit."

Catharina Elisabeth Goethe (1731-1808), Mutter von Johann Wolfgang von Goethe

Catharina Elisabeth Goethe (1731-1808), Mutter von Johann Wolfgang von Goethe